D’après Max Hastings, traduit de l’anglais par René Brest,

Pygmalion Gérard Watelet, Paris, 1983.

8 juin 1944

La division SS « Das Reich » quitte Montauban. Elle sera retardée par la Résistance et les bombardements de l’aviation alliée. Les horribles représailles de Tulle et d’Oradour-sur-Glane seront le prix de ce retard qui permit d’éviter une concentration des forces allemandes face aux troupes Alliées.

15 000 hommes, 209 chars et pièces d’artillerie autoportée quittent Montauban. C’est la 2e division cuirassée (Panzer) de la Waffen SS, Das Reich. Elle va entreprendre un mouvement de 725 km qui s’achèvera quinze jours plus tard en Normandie. Le temps pour cette formation d’acquérir une réputation sinistre et de s’inscrire dans l’histoire parmi les plus atroces chapitres de la Seconde Guerre mondiale.

[…]

Dans son histoire officielle de la section française du S.O.E (Spécial Operation Executive : Exécutif des opérations spéciales), le Pr Foot (Doyen des historiens britanniques et américains de la Résistance, ancien officier de renseignement de la brigade des SAS britanniques en 1944) écrivait sur la division Das Reich :

« La quinzaine de jours de retard imposée à un déplacement qui n’en exigeait que trois peut avoir contribué d’une façon décisive au succès de la mise en place par les Alliés d’une tête de pont en Normandie.

Les Allemands furent si malmenés durant leur parcours qu’à leur arrivée sur le front… leur agressivité n’était plus celle du départ… La division Das Reich était tel un cobra qui, ayant agacé ses crocs contre un bâton agité devant lui, aurait considérablement perdu de sa dose de poison. »

D’anciens résistants et agents alliés ont pu oublier, au fil des ans, quelques événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais aucun, ni aucune, d’entre eux n’oubliera jusqu’à sa dernière heure la réception de « son message » personnel, envoyé par la radio à Londres le 5 juin 1944.

« La girafe a un long cou », son message, Jacques Poirier le reçut au cœur d’un maquis cantonné dans la solitaire dignité du château de Poujade en surplomb de la vallée de la Dordogne. Depuis quelques mois les Allemands n’exerçaient plus un contrôle aussi attentif sur une grande partie de ce département pour lequel ils se contentaient d’occasionnelles expéditions punitives. Sous le pseudonyme de « Nestor », Poirier, délégué du SOE pour la Dordogne et la Corrèze, était à l’origine des parachutages d’armes au profit de ces milliers de maquisards qui étaient maintenant impatients de s’en servir. Pendant cette nuit du 5 juin et les jours suivants, Poirier sillonna la région à travers bois et collines, donnant cette seule consigne à tous les maquis : « Foutez le maximum de pagaille… »

Le capitaine Marius Guedin, un ancien du 60e RI, était l’un des rares dirigeants de la Résistance en revanche à savoir depuis plusieurs mois ce que ses hommes auraient à faire. Né à Brive-la-Gaillarde, la bien nommée, au pied des contreforts du causse corrézien, il avait été, à son retour en 42 de captivité outre-Rhin, l’un des premiers à tenter de monter un mouvement local de résistance, et à poursuivre une action aussi délicate avec une ténacité cachée derrière un aspect timoré de « père tranquille » à lunettes. Il était en liaison avec des officiers britanniques envoyés dans la région — Jacques Poirier fut le dernier en date. C’est lui encore qui repoussa les propositions des agents envoyés par de Gaulle pour coiffer l’Armée secrète locale.

En juin 44, le chef départemental de cette formation, Vaujour, assurait disposer de 5 000 maquisards et résistants clandestins et de son côté Guedin commandait avec efficacité les opérations sur le terrain. Il était persuadé qu’après le débarquement allié, la division Das Reich se porterait au nord, et traverserait son secteur afin de renforcer la contre-offensive allemande. Dès mars 44, il ordonna à ses hommes de se tenir prêts à se déployer au Jour J, compagnie par compagnie, et de cerner les ponts de la Dordogne, au sud de la Corrèze et au nord du Lot.

Le 6 avril 1944, Adolf Hitler convoqua son état-major pour désigner les unités susceptibles d’être retirées du front russe pour renforcer le dispositif occidental contre l’invasion alliée. C’est ainsi que les 2500 survivants du groupe d’assaut Lammerding, rescapés de l’une des plus redoutables divisions cuirassées de l’Allemagne nazie, reçurent en Russie l’ordre d’abandonner la boue et les inondations, accrues par la fonte des neiges, et d’embarquer dans un train qui, traversant l’Europe, devait les conduire finalement à Tulle, à Oradour-sur-Glane et en Normandie. Abandonnant sur place quelques chars, véhicules et pièces d’artillerie ainsi que des milliers de cadavres sur les marécages glacés du Pripet et de la « poche » de Tcherkassk, ils avaient apprécié cette délivrance et entrepris le périple qui, de cet enfer de la Prusse-Orientale, devait les mener d’un point à l’autre de l’empire du Führer, et maintenant à son extrémité occidentale.

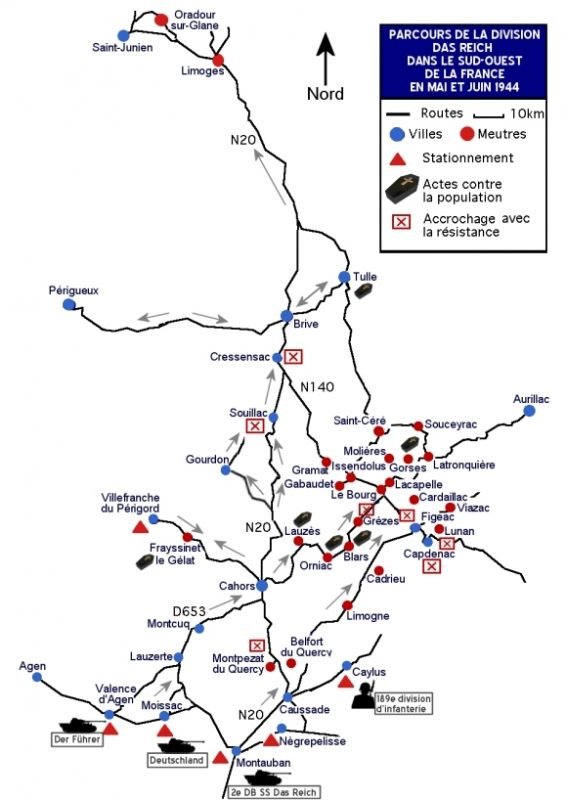

Carte montrant les parcours de la division Das Reich et ses régiments dans le Sud-ouest de la France en mai et juin 1944

En cette cinquième année de guerre, Hitler se faisait des illusions en qualifiant la Das Reich de «vieille division ». Les soldats, à l’instruction autour de Montauban, étaient en majorité composés d’appelés qui auraient fait sourire les «vieux» SS de 1939. Aussi, lorsque Sadi Schneid, jeune Alsacien affecté à la division depuis février à Bordeaux, se plaignit d’un mal de dents, un sous-officier partit d’un gros rire, se souvenant que la Waffen SS d’avant-guerre, légion des surhommes nazis, refusait impitoyablement tout candidat entaché d’une imperfection physique, fût-ce un simple plombage dentaire.

[…]

Néanmoins, en dépit de la médiocre qualité des recrues, malgré de criantes pénuries de carburant, de moyens de transport et d’armement qui entravèrent l’instruction au cours du printemps 44, la Das Reich représentait encore une formidable puissance de feu.

[…]

A cet égard, le général Heinz Bernard Lammerding, commandant la division Das Reich en juin 44, était par excellence un pur produit de la nouvelle aristocratie nazie. Né à Dortmund, ingénieur diplômé, il s’était très tôt converti au national-socialisme. Nommé directeur d’une école d’ingénieurs de SA, il occupa divers postes pour cette organisation jusqu’en 1935, date à laquelle il devint membre des SS sous le n° 247062.

Capitaine du génie dans la Waffen SS au début de la guerre, nommé pendant deux années à l’état-major divisionnaire des Verfügungstruppen (novembre 40 à août 42) il commanda ensuite un régiment d’infanterie. Cette promotion fut suivie d’une courte période à l’état-major d’un corps cuirassé avant que ne lui soit attribué en juin 43 le poste de chef d’état-major du général Von der Bach-Zelewski. (Ce dernier se fit une réputation en menant avec une brutalité incroyable des opérations de nettoyage à l’encontre des partisans lors de la progression allemande en Russie.)

Capitaine du génie dans la Waffen SS au début de la guerre, nommé pendant deux années à l’état-major divisionnaire des Verfügungstruppen (novembre 40 à août 42) il commanda ensuite un régiment d’infanterie. Cette promotion fut suivie d’une courte période à l’état-major d’un corps cuirassé avant que ne lui soit attribué en juin 43 le poste de chef d’état-major du général Von der Bach-Zelewski. (Ce dernier se fit une réputation en menant avec une brutalité incroyable des opérations de nettoyage à l’encontre des partisans lors de la progression allemande en Russie.)

La signature de Lammerding figura sur nombre de documents effroyables ordonnant la destruction totale pour complicité de villes et de villages. A la fin 43 Lammerding prit le commandement des troupes de la Das Reich qui, sur les arrières de cette division, luttaient contre les partisans et, le 25 janvier 44, il fut promu à la tête de la division elle-même. Le 22 mai 44, alors qu’elle tenait garnison à Montauban, il venait de recevoir et de fêter la croix de chevalier pour services rendus en Russie. Il n’avait que trente-huit ans.

[…]

Bien que déjà fort en retard sur son programme, l’entraînement de la Das Reich fut au cours de ce printemps régulièrement interrompu. Les unités de la division durer participer à des ratissages et à des expéditions punitives contre la Résistance qui, de semaine en semaine, intensifiait son harcèlement par le fait de tireurs isolés, de barrages routiers, de sabotages les plus divers et les plus dispersés tout autour du vaste secteur où la division s’était installée, mettant à profit une cinquantaine de casernes et de camps.

Selon Albert Stuckler, la division perdit en mai 44, par l’action des terroristes, une vingtaine d’hommes et une centaine de véhicules. Un jour, dans l’hôtel d’un village proche de Caussade, un soldat fut abattu avec son épouse venue le voir, et un sous-officier fut tué par une rafale de mitraillette en sortant d’un café de Figeac.

Aussi, durant les dernières semaines précédant le Jour J, la Das Reich s’en prit-elle à la Résistance. Les représailles n’eurent pas de commune mesure avec celles effectuées en Russie, mais elles furent, à l’époque, douloureusement ressenties.

Le 2 mai, à 2 km environ de Montpezat-de-Quercy, la patrouille d’un bataillon de chars fut victime d’un tir lors de son entraînement.

Aussitôt les SS s’abattirent sur Montpezat, incendièrent plusieurs maisons, pillèrent sans vergogne et malmenèrent les civils trop lents à se soumettre. Toutes ces journées se soldèrent par un effroyable bilan.

Ainsi, le 11 mai, les Panzergrenadier du Der Führer se livrèrent dans le Lot à une série de ratissages. Vingt-quatre personnes, dont quatre femmes, furent arrêtées à Saint-Céré et déportées ; quarante à Bagnac. A Cardaillac deux femmes furent atteintes par des balles et l’une en mourut. A Lauzes, Mme Moncoutre, une quinquagénaire, et sa fille de vingt ans, Berthe, qui gardaient des moutons furent tuées. A Orniac, tout fut systématiquement pillé.

Le 1er juin, une unité de chars, qui se déplaçait au nord de Caylus, mitrailla six civils à Limogne, un à Cadrieu et deux à Frontenac. Le 2 juin, après le coup de main d’un maquis en rase campagne, vingt-neuf fermes furent incendiées ainsi que le village de Terrou dont les 290 habitants se retrouvèrent sans abri. Le 3 juin, après l’attaque d’un véhicule SS près de Figeac, deux vieillards âgés de soixante-douze et soixante-quatorze ans furent fusillés sur place.

Dans une ferme de Viazac, un village voisin, les SS fusillèrent sans plus de procès six hommes et une femme. Ce n’était pas tout, hélas : l’action la plus meurtrière de la Das Reich, dans ces jours de mai, fut un raid sur Figeac où les Allemands découvrirent dans un repaire de la Résistance 64 fusils, 3 fusils mitrailleurs, 31 pistolets mitrailleurs et un bazooka. La ville paya un prix terrible : plus de mille personnes furent arrêtées et déportées en Allemagne, et quarante et un habitants furent abattus.

Ces opérations effectuées par la Das Reich irritaient cependant l’état-major divisionnaire soucieux de respecter son programme d’instruction.

Les Francs-Tireurs et Partisans communistes (FTP), refusaient toute autorité, y compris celle de de Gaulle. Ses membres souhaitaient que seuls les Français participent à la libération du territoire espérant sans doute que la gloire rejaillirait l’heure venue sur leur parti. Ce sont eux qui par la suite orchestrèrent presque tous les coups de main menés contre la Das Reich dans la région de Montauban au printemps 44, rejetant ouvertement la politique d’attentisme et d’immobilisme pratiquée par l’AS.

A Londres, rien d’autre ne semblait plus essentiel que le Jour J. Aux yeux des gouvernements alliés et des hautes instances militaires, le succès de la résistance résultait des difficultés qu’elle créerait aux Allemands et surtout du retard qu’elle ferait prendre aux mouvements des renforts vers la Normandie. Parmi ces derniers, à l’exception du nord de la France, la 2e Panzerdivision SS représentait la plus redoutable menace à considérer.

[…]

Côté effectifs, à fin mai, on évaluait à 500 000 le nombre des résistants actifs en France, dont 10 000 déjà pourvus d’armes par la section RF dans la région R 5 — englobant la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse —, principale zone de combat de la Das Reich, et 9 000 environ dans R 4, au sud-ouest du Lot. On pensait que 16 000 hommes de R 4 et 2500 hommes de R 5 étaient déjà armés par la section F.

[…]

Rares furent les officiers britanniques et français parachutés en France qui firent usage d’une arme sous le coup de la colère, au cours des combats de juin 44. Leurs noms reviendront peu dans l’histoire de la traversée de leurs secteurs par la Das Reich. Quant à comprendre ce qu’était la Résistance au Jour J, et le cheminement de celle-ci, il est essentiel de mieux situer les hommes et les femmes qui la composaient. Si pour ces milliers de résistants, armés de mitraillettes et de grenades Gammon, le Jour J ne fut qu’un commencement, il convient de rappeler que pour les agents du SOE et du BCRA c’était là l’épanouissement de quatre années de labeur, la fin de la période la plus difficile et la plus ingrate de la Résistance.

Hiller, officier de la section française, se trouvait dans le Lot. Cette région, paysage de causses, avec moutons et chênes rabougris, à mi-chemin de la Dordogne et du Tarn, était l’itinéraire direct de la Das Reich vers le nord. Lui-même avait été parachuté en janvier 44 avec Cyril Watney, vingt et un ans, son radio, pour prendre contact avec une organisation socialiste de résistance, appelée Groupes Vény, dont la zone d’influence s’étendait de Marseille et Toulouse au Lot et à Limoges. La mission d’Hiller consistait dans un premier temps à évaluer leur potentiel et à armer les réseaux du Lot.

Il atterrit près du lieu-dit « Les Quatre Routes », aux confins du Lot et commençait à vingt-huit ans une carrière d’agent secret.

Comme bon nombre de leurs camarades, Hiller et Watney furent désorientés et abasourdis en touchant le sol français malgré les effusions du comité d’accueil. Surpris par les phares d’une voiture qui roulait vers eux, ils se jetèrent dans un fossé au moment où elle les dépassait et, à leur grande stupéfaction, ils s’aperçurent que le petit groupe de résistants venus les attendre restait au bord de la route, indifférent à la lueur des phares, mitraillette sous le bras. Les deux Anglais comprirent qu’un gouffre séparait les mesures de sécurité serinées à l’école de formation de Beaulieu de celles appliquées en France. On les conduisit aux Quatre Routes dans une bergerie où ils passèrent leurs premières nuits ; puis Watney fut hébergé dans une maison sûre d’où il pouvait transmettre les renseignements et Hiller commença ses pérégrinations chez les résistants du Lot.

Jean et Marie Verlhac, déjà quadragénaires sous l’Occupation, étaient des résistants légendaires. Jean avait « accueilli » dix-neuf des cinquante parachutages opérés dans la région. Sa femme, une enseignante qui militait depuis des années dans un mouvement syndicaliste, était l’un des cerveaux et le principal moteur de l’extension de la Résistance dans le Lot.

Chez eux Hiller prépara, quelques jours après son arrivée, la charge explosive qu’un résistant déposa dans l’usine d’hélices Ratier à Figeac, et ce fut l’un des plasticages les plus réussis de la section F. Ainsi pendant des semaines, Hiller fut pris en charge par des hommes et des femmes qui l’abritaient au cours de ses déplacements dans la région, facilitant sa tâche, servant d’interprètes auprès des « contacts » après les avoir soigneusement filtrés.

Il passa également plusieurs nuits chez Georges Bru, enseignant lui aussi, à Saint-Céré — personnage trapu, carré, ayant le don d’organiser l’imprévu et d’y pourvoir. Hiller le voyait rentrer chez lui par les nuits d’hiver, glacé jusqu’aux os, matelassé de journaux sous son pardessus, ayant sillonné la région pendant des heures, à cyclomoteur, pour s’occuper de son réseau.

L’admiration d’Hiller pour les résistants ne diminua pas au fil des semaines, mais très vite il s’aperçut que les réseaux étaient moins puissants que Londres ne se le figurait : « Mon optimisme initial s’était envolé. Toute l’organisation était bien plus faible que je ne l’imaginais. » Tandis que se constituaient des dépôts d’armes parachutées il prit également conscience de l’absence d’un plan précis pour leur utilisation : «Tout demeurait flou, comme nos idées sur ce qui arriverait après le Jour J. »

Hiller se heurtait aussi à d’évidentes difficultés dans le maniement des maquis, composés de groupes de jeunes résistants vivant, cachés dans la nature, en hors-la-loi. La plupart étaient des réfractaires au STO et quelques-uns se montraient plus satisfaits d’avoir coupé au travail obligatoire qu’à combattre les Allemands arme au poing. Et en réalité, dans le Lot, les maquis les plus nombreux et les plus actifs étaient ceux des FTP communistes auxquels s’étaient joints bon nombre d’éléments plus ou moins exaltés, las de l’attentisme de l’Armée secrète.

De douze, en janvier 41, le nombre des Groupes Vény dans le Lot était passé à 48 en janvier 42, à 401 en juillet 43 avec 85 maquis, et à 623 en janvier 44 avec 346 maquis. Ils atteignirent leur zénith en juillet 44 après la grande mobilisation du Jour J : 156 AS et 2037 maquisards (opérant comme tels et vivant dans les bois ; les autres ne l’étant qu’à temps partiel).

[…]

La Route

Quelques heures après le débarquement — à l’aube du 6 juin — une multitude d’hommes à pied, en camion, en voiture et à bicyclette s’arma et prit le maquis dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne, comme partout ailleurs en France.

Entendant la nouvelle à Souillac, chez le coiffeur, Odette Bach pédala pendant cinquante kilomètres jusqu’à Figeac, folle de joie. Son mari lâcha son emploi de caissier au Crédit Lyonnais et — avec un certificat médical lui permettant de toucher néanmoins ses émoluments — alla rejoindre son groupe.

[…]

En revanche, l’annonce du débarquement parvint au goutte à goutte et de façon désordonnée aux officiers de la Das Reich. Beaucoup de soldats l’apprirent par des civils français, jubilants ou inquiets, dans les rues de Montauban ou dans les villages de leurs cantonnements. A cette nouvelle, les anciens éprouvèrent un soulagement : pour eux, après l’attente et l’incertitude, la bataille décisive avait commencé.

Donc, à l’aube du 8 juin, de longues colonnes de véhicules et de blindés s’ébranlèrent dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Montauban. En cahotant dans le petit jour blême elles quittèrent leurs camps et s’engagèrent sur les routes qu’elles défoncèrent dans un grand vacarme de chenilles. Organiser l’ordre de marche de 15000 hommes et de 1400 véhicules n’avait pas été une mince affaire.

Loin derrière le bataillon d’artillerie d’appui direct, celui des canons d’assaut automoteurs, l’état-major de la division et les unités de DCA roulaient deux bataillons de chars qui, bifurquant à Cahors, devaient emprunter la D 940 en direction de Tulle. Naturellement, si lors des manœuvres des détachements du génie avaient suivi les colonnes de blindés et avaient réparé les dégâts occasionnés au bitume des routes, ce raffinement n’était désormais plus de mise.

Sur les chars qui ne devaient pas entrer en action le jour même, deux nourrices, de chacune, 160 litres d’essence, étaient arrimées derrière la tourelle — mesure essentielle vu la précarité du ravitaillement, mais inimaginable en cas d’attaque.

Mais, les heures passant, le soleil, la chaleur, la saleté et la puanteur régnant à l’intérieur des chars devenaient insoutenables. Les chars avançaient bien plus lentement que les éléments légers et devaient faire halte toutes les deux heures pour la pause et les réparations urgentes. Ainsi, à quelques kilomètres à peine de Montauban les équipes d’entretien étaient déjà sur les dents car les axes des patins de chenille lâchaient avec une régularité déconcertante. Bref, cela sautait déjà aux yeux, cette marche d’approche s’annonçait comme un cauchemar pour les équipages.

La division roula tout d’abord sans incident sur la nationale rectiligne, longeant la voie ferrée entre Montauban et Caussade, puis elle entreprit la sinueuse escalade des collines. Le pays découvert se prêtant mal aux embuscades ou au coup de fusil d’un tireur d’élite, les hommes chantaient, décontractés, les uns adossés à leurs armes, les autres agrippés aux ridelles du camion.

La crête gravie, ils aperçurent la route ombragée de platanes glissant vers Cahors, passer sous le grand viaduc ferroviaire et enjamber le Lot avant d’entrer dans la cité médiévale. Cette route était déjà parsemée des cadavres isolés de civils abattus sous des prétextes d’intimidation ou de prévention par l’un ou l’autre des convois qui remontaient vers le nord. Après Cahors, le bataillon éclaireur, le régiment Der Führer, l’artillerie tractée et l’état-major divisionnaire, suivis des unités de soutien, poursuivirent leur route vers Souillac et Brive, plus au nord, tandis que les blindés lourds obliquèrent à l’est vers Figeac et Saint-Céré.

A une heure de distance, par route, le major Dickmann et son 1er bataillon du Der Führer tournèrent à l’ouest vers Gourdon, dans le but de pivoter dans l’est de la Dordogne pour protéger le flanc de la Das Reich en Limousin. C’est à quatorze kilomètres au-delà de Gourdon, près du petit village de Groléjac, que la division allait avoir à livrer son premier combat.

Selon les récits de la Résistance locale qui font état d’une opération menée par « la 3e section, compagnie Rémy du maquis As de Cœur », à sept heures du matin, le 8 juin, Marcel Vidal, maçon et maire de Groléjac, reçut la visite d’un marchand de bois, Victor, l’un des hommes de Guedin, connu pour être un dynamique résistant.

« Les Allemands qui remontent vers la Normandie vont traverser le village, annonça Victor ; et chacun d’entre nous doit faire de son mieux pour les retarder ou les arrêter. » Vidal et Victor allèrent frapper aux portes pour transmettre cet ordre mais tout le monde ne fut pas d’accord. Cela valait-il vraiment la peine ? Quelles représailles exerceraient les Allemands ? Combien seraient-ils, et Victor était-il certain qu’ils ne seraient qu’en camions ?…

Toutefois, l’un après l’autre, les hommes déterrèrent leurs armes et, en discutant avec animation, gagnèrent le vieux pont qui franchit la Dordogne à la sortie nord du village. Marcel Malatrait, boucher de son état et radical-socialiste comme tant de Lotois, prit le commandement. Leur petite troupe comptait deux maquisards de « Soleil » venus d’un bois proche où ils campaient. L’un se posta sur un rocher surplombant la route pour annoncer l’approche de l’ennemi par un coup de feu.

Parenthèse singulière, le revolver de Vidal lui avait été fourni par les Allemands, au titre de maire. Comme la plupart des villageois présents ce matin-là, il possédait aussi un vieux fusil à baïonnette de la guerre de 1914, chaque homme étant en outre pourvu de deux grenades provenant des stocks de la Résistance. Si presque tous avaient servi dans l’armée française (Vidal dans les chasseurs alpins) avant ce jour, aucun cependant n’avait participé à un combat. De leur côté, les deux maquisards n’avaient apporté qu’un seul fusil mitrailleur. Ils étaient donc quinze hommes en tout et se dissimulèrent autour du pont, étroit et court, puis attendirent patiemment, au soleil. Certains portaient l’espèce d’anorak marron adopté par quelques soldats de l’Armée secrète, les autres étaient en bleus de travail et s’étaient coiffés d’un béret, personne n’ayant la moindre idée de ce qui allait advenir.

A 8 h 30 précises claqua le coup de feu de la sentinelle. En tête du bataillon de Panzergrenadier du major Dickmann les half-tracks remontaient l’unique rue du village et négociaient le tournant menant au pont.

Aussitôt la poignée de Français ouvrit le feu. Les véhicules allemands stoppèrent net et des fantassins casqués, en tenue bariolée, se dispersèrent en courant pour s’abriter derrière un arbre ou un pan de mur et, peu à peu, entreprirent de débusquer les résistants regroupés autour du pont. Les armes automatiques ripostèrent par rafales aux coup par coup des vieux fusils à culasse mobile. René Lacombe, trente et un ans, qui réparait sa voiture devant chez lui en feignant sottement de ne pas se soucier des intrus, fut tué net par une balle allemande et l’hôtel Jardel, près du pont, touché de plein fouet par un obus, s’enflamma. Quelques civils cherchant à s’échapper par la porte d’entrée furent fauchés comme des lapins dans leur course.

Louis Cauquil, l’un des hommes du pont, tenta alors de le traverser d’un bond tandis que les Allemands avançaient et il fut lui aussi abattu sur la chaussée. Le reste des maquisards, sans songer à leurs grenades, dévalèrent en hâte les berges et se dispersèrent dans les fourrés. Alors le tir cessa. Les Allemands remontèrent dans leurs véhicules, laissant sur place les cadavres des Français et tandis que le convoi franchissait la Dordogne avec peu de pertes, Groléjac retrouva le silence. Seules les flammes vomies par l’hôtel et les corps jalonnant la route témoignaient du drame, geste de défi, spontané et follement téméraire, qui en moins de vingt minutes venait de coûter la vie à cinq résistants et à cinq civils qui n’y étaient pour rien.

Aujourd’hui, près du pont, une plaque rappelle leurs noms avec cette inscription : «C’est ici, le 8 juin 1944, qu’un convoi allemand subit un retard appréciable grâce au sacrifice de ces patriotes. » Le convoi aborda ensuite le petit bourg de Carsac. En franchissant le pont sur la Dordogne il se heurta à un camion transportant cinq résistants stupéfaits. L’un parvint à s’enfuir mais les quatre autres furent tués à bout pourtant.

Dickmann avait prévu de tourner à droite et de suivre la rivière jusqu’à Souillac pour y reprendre la nationale. Comme, le 6 juin, à Carsac, les hommes de Guedin avaient attaqué un avant-poste allemand juste après l’arrivée d’un train blindé qui venait le ravitailler et que trois Français avaient été blessés, la région désormais figurait sur les cartes allemandes comme un foyer de résistance. Cependant les SS de Dickmann se trompèrent un instant de route et empruntèrent, dans le bourg, celle de Sarlat, tirant sur tout ce qui bougeait. Treize personnes furent froidement abattues en quelques minutes, dont un médecin juif réfugié, Pierre Tréfail, un forgeron octogénaire, et un homme qui menait paître ses vaches. Plusieurs maisons furent également incendiées. Se rendant compte de leur erreur, les Allemands disparurent alors vers l’est après avoir fait demi-tour et prirent la route qui longe la rivière.

A Rouffilac, aidés par des civils enthousiastes, les maquisards venaient de dresser une énorme barricade en travers de la route. Le motocycliste ouvrant la marche du convoi fut tué et bien qu’elle eût atteint au bazooka une voiture blindée, la résistance put empêcher les Allemands de passer. Ces derniers tuèrent un maquisard et en blessèrent deux autres que l’on soigna à l’hôpital de Sarlat. Mais, côté civils, il y eut quinze morts. A peine deux kilomètres plus loin les Allemands abattirent deux femmes aux abords de Carlux, puis il rejoignirent la nationale à Souillac, un peu en retard sur l’horaire mais sans autre incident. L’armée d’occupation avait fait payer à l’est de la Dordogne la rançon de la révolte.

On notera que tous les résistants actifs mobilisés ce jour-là dans le Lot appartenaient aux maquis FTP ou étaient sous les ordres de l’Armée secrète de la Corrèze. D’ailleurs les Groupes Vény ignoraient tout simplement la proximité des troupes allemandes et ne l’apprirent que trop tard. George Hiller le confirme :

« Nous n’apprîmes le mouvement de la Das Reich que par le fracas de son avant-garde sur les routes du Lot. A vrai dire, il ne rencontra que peu d’opposition, sauf à Bretenoux, mais les Allemands furent rapidement capables de s’ouvrir là un passage. Deux jours durant on entendit le grondement des voitures blindées sur la route et le crépitement des fermes qui flambaient, en représailles. Les maquis de Dordogne eurent davantage de succès, en raison sans doute de leur détermination très affirmée, mais aussi grâce à un terrain plus propice. »

Mais la tragédie la plus dramatique de la journée devait se dérouler au village de Gabaudet, à quelques kilomètres au sud de Gramat, au cœur du Lot. Parmi le flot de centaines de jeunes gens quittant leurs foyers pour rallier les maquis, un groupe important s’était rassemblé dans une ferme de Gabaudet — en vue, pense-t-on, de rejoindre les FTP commandés par Robert Noireau, dit «colonel Georges ».

Celui-ci, apprenant leur arrivée, vint les voir en voiture le soir même et il n’était plus qu’à un kilomètre du village lorsqu’il entendit un feu nourri d’armes automatiques. Par prudence il s’arrêta. Quand le silence se fit enfin et qu’il ne vit rien d’autre que des flammes s’élevant du hameau il entra dans Gabaudet et comprit : une unité inconnue, patrouillant sur le flanc droit de la Das Reich, par des chemins vicinaux, était tombée sur ce rassemblement de futurs résistants qui comprenait un certain nombre de gendarmes. Dix hommes et adolescents, une jeune fille aussi, avaient été abattus sur-le-champ. Quatre-vingts autres, emmenés pour être déportés, furent à leur plus grande surprise relâchés sur la route de Tulle.

Ce fut à la suite de ce drame que les FTP de Noireau exécutèrent un gendarme soupçonné d’avoir prévenu les Allemands.

Sur la nationale 20, où le régiment Der Führer et le bataillon éclaireur progressaient, les hommes de Guedin avaient perdu des heures à scier des arbres et à placer des véhicules en travers de la route, oubliant cette règle capitale que, pour se révéler efficaces, les barricades doivent être doublées d’une puissance de feu pour résister à l’assaut de tout convoi doté de véhicules lourds susceptibles de les enfoncer aisément. Il en fut ainsi avec la Das Reich en ce long après-midi du 8 juin. Certes, les Allemands étaient irrités et agacés, mais pas sérieusement entravés dans leur marche et le groupe d’état-major du Der Führer, y compris son chef, le colonel Stadler, dans sa voiture spéciale, roulait à vitesse de croisière quand il atteignit le petit village de Cressensac, à 16 km au nord du lit de la Dordogne.

Cette pittoresque localité, aux maisons habillées de vigne vierge, autour d’une seule rue principale où montait la poussière sous le soleil de juin, avait été le théâtre d’une échauffourée, le 31 mars, et deux résistants avaient été tués par les Gardes Mobiles de Réserve — ces GMR de Vichy, généralement honnis.

Dans l’après-midi du 8 juin les premières voitures du Der Führer furent donc soudainement accueillies par une rafale aux abords du village qui atteignit plusieurs hommes et provoqua un début d’affolement. Les camions chargés de fantassins s’immobilisèrent au bord de la route et, pendant quelques minutes, les deux adversaires échangèrent un tir nourri sans effet décisif sinon que l’infanterie, à sa grande fureur, se vit clouée sur place.

C’est alors que s’avancèrent en grondant les énormes blindés du bataillon éclaireur, doublant les camions et le groupe de l’état-major, Wulf et ses hommes jubilant au spectacle dès officiers d’infanterie qui, faute de pouvoir ouvrir le chemin au convoi, s’étaient tapis dans le fossé. Puis les blindés pénétrèrent dans le village en arrosant les positions des maquisards à coups de canon et à la mitrailleuse. Un 75 mm Pak s’acharna sur les maisons d’où l’on tirait et parvint à ébrécher le clocher. Après quoi, les résistants se replièrent vers l’est et vers l’ouest, en laissant toutefois quatre morts sur le terrain. De leur côté, les Allemands remontèrent en voiture et reprirent leur progression, précédés cette fois par les half-tracks de Wulf. Il était presque 16 heures.

Cependant, à treize kilomètres au nord, à Noailles, au faîte de la colline qui garde les approches de Brive-la-Gaillarde, un petit groupe d’hommes de la 1re division, 6e compagnie de l’As de Cœur, surveillait les lieux en prêtant l’oreille à la canonnade. Leur chef, le commandant Romain, s’entretenait avec eux lorsqu’il entendit la fusillade à Cressensac. Sautant sur sa petite moto il s’y rendit en toute hâte mais trop tard pour participer à l’action, et faillit se heurter au convoi. Le groupe de Noailles venait d’être renforcé par neuf déserteurs des GMR, beaucoup d’entre eux s’étant enrôlés dans la Résistance depuis le Jour J. Plusieurs de ces gardes mobiles, dont leur chef, un nommé Lelorrain, se trouvaient encore auprès de leur véhicule lorsque leur parvint « un bruit infernal ».

Le premier des blindés de Wulf débouchait sur la crête. Il ouvrit instantanément le feu, atteignant du premier coup Lelorrain et plusieurs autres. Quelques résistants ripostèrent mais la plupart durent s’éparpiller dans les maisons et les jardins : après seulement trois heures passées au service de la cause des Alliés le chef des GMR agonisait au bord du chemin parmi d’autres Français déjà morts ou mortellement blessés. La longue côte de Brive était ouverte aux Allemands. Toute la soirée, et tard dans la nuit, ils avancèrent lentement, de village en village, chaque unité se livrant au passage à des réflexions ironiques à propos de l’origine des flammes qui léchaient encore les squelettes des maisons et au sujet des débris de chars à bœufs et d’arbres sciés — vestiges de barricades rejetés sur les bas-côtés par les half-tracks.

Mais les maquisards de Guedin pouvaient s’enorgueillir d’avoir contraint la division Das Reich à mettre six heures, au lieu de trois peut-être, pour effectuer les 64 km la séparant de Brive.

Le 9 juin au matin, la 1re section de la 3e compagnie de l’As de Cœur gardait le pont de Bretenoux sous le commandement, ironie du sort, d’un jeune Alsacien, le sergent Frédéric Holtzmann, « Fred » pour ses hommes. Grand, blond, la vingtaine, c’était le type même du garçon susceptible d’être enrégimenté chez les SS s’il n’avait fui son foyer proche de la frontière allemande. Aux petites heures de la matinée était parvenue la nouvelle (probablement par téléphone, des environs de Saint-Céré où la Das Reich venait de passer la nuit) de l’approche d’un convoi ennemi. Tirés de leur lit, beaucoup d’habitants avaient pris le large, se cachant dans la campagne ou dans les bois, tandis que vingt-six maquisards, nantis de fusils et de quelques armes automatiques, s’étaient embusqués autour du pont et sur des toits pour contrôler les accès.

Empruntant la rue principale les premières voitures allemandes abordèrent le pont vers 6 h 30. Deux maquisards envoyés à moto en reconnaissance du côté de Saint-Céré ayant essuyé des coups de feu décrochèrent en vitesse, Mais les résistants retranchés autour du pont ont déclenché à leur tour le tir. C’est le début d’un engagement opiniâtre pendant trois heures pour ouvrir la route. Alerté par les tirs à son PC de Montplaisir, Marius Guedin a dépêché un sous-officier et un détachement pour se rendre compte de la situation. Mais arrivés aux abords de Bretenoux il leur sera impossible d’approcher du pont et ils se contenteront d’observer le combat : les Allemands utilisaient à présent des mortiers et Guedin, ayant rejoint son détachement, jugera lui aussi qu’il n’y avait rien à faire.

Les SS, ayant enfin traversé la Dordogne à gué, attaquaient les maquisards par les flancs et déjà Holtzmann, sévèrement touché, ne pouvait plus bouger. Quant aux autres, il était déjà trop tard pour battre en retraite. Plusieurs maisons et trois voitures allemandes étaient en flammes et dix-huit des vingt-cinq défenseurs du pont venaient de succomber.

A 8 km au nord, à Beaulieu, un bref accrochage avec un autre groupe des hommes de Guedin se solda par trois morts. Quant à la dernière section de la 3e compagnie, embusquée au carrefour de La Graffouillère, encore plus au nord, elle vit les blindés approcher mais n’engagea pas le combat. De sorte que le flanc droit de la Das Reich put entreprendre alors la longue descente vers Tulle sans nouvel incident.

D’après la Résistance les pertes subies par la division SS, entre Montauban et Tulle au cours des 8/9 juin, se sont élevées à plusieurs centaines et beaucoup de témoignages dans la région font état des mêmes chiffres. On sait aussi que le colonel Kreutz fut consterné de découvrir qu’un petit détachement des services de maintenance, demeuré en arrière du convoi pour réparer un véhicule en panne, venait d’être massacré par des maquisards. Cela dit, aucune raison, semble-t-il, ne permet de mettre en doute le bilan d’ensemble des pertes allemandes pendant cette première marche, à savoir : une quinzaine de tués et plus de trente blessés. Du côté français, nous l’avons vu, les morts dépassaient déjà la centaine.

Voici par ailleurs le texte précisant simultanément les instructions du service opérationnel de l’OKW et qui portait sur la situation en Corrèze, en Dordogne et dans le Lot :

« Des rapports sur l’Armée secrète et les actes de terrorisme dans cette région établissent que les actions des maquis atteignent des proportions considérables. Le 66e corps de réserve avec la 2e Panzer SS, qui sont placés sous les ordres du commandement militaire en France, doivent immédiatement passer à la contre-offensive, châtier avec la plus extrême rigueur et de toute leur puissance, sans hésitation. L’issue de ces opérations est de la plus haute importance pour celles engagées à l’ouest.

Dans les régions partiellement infestées il est nécessaire de prendre des mesures d’intimidation envers la population. Il est indispensable de briser l’esprit de celle-ci par des exemples et d’éliminer chez les habitants toute velléité de soutien aux maquis sous quelque forme que ce soit… »

Venant des contreforts du Lot, la nationale descend de façon très prononcée vers Brive-la-Gaillarde, baptisée ainsi pour avoir résisté par elle-même à de nombreux sièges au Moyen Age.

La cité comptait en 1944 trente mille habitants, qui, à l’inverse de beaucoup de Français à l’époque, pouvaient bénéficier des cultures maraîchères et fruitières de son bassin. Ses places et ses artères centrales évoquaient alors davantage la respectabilité et la prospérité que l’art pur mais Brive avait déjà la réputation d’une ville agréable et accueillante.

Au soir du 8 juin donc, l’avant-garde de la Das Reich y pénétra, venant de Noailles. « Brive était comme une ruche » déclara Heinrich Wulf. Dès qu’ils virent poindre le convoi les habitants désertèrent les rues et s’enferment chez eux, non sans regarder par les fentes des volets le plus puissante formation ennemie qu’ils n’avaient jamais vue ferrailler en grondant vers l’Orstkommandastur (Etat major de la place).

Quelques véhicules trahissaient nettement des traces de combats et, tout recouverts de poussière, étaient bondés de soldats en tenue bariolée. Un trophée macabre gisait sur le capot d’un half-track. Il s’agissait de la dépouille du maquisard Maurice Vergne, ramassée à Cressensac sur le bord de la route.

[…]

En conséquence, on délibéra brièvement de la meilleure façon d’employer les éléments de la division ayant le mordant nécessaire pour rétablir l’ordre. Pour l’instant l’état-major divisionnaire — plus de cent hommes et trente véhicules — irait passer la nuit à Tulle et Stuckler, son chef, prendrait langue le lendemain avec le 66e corps de réserve à Clermont-Ferrand. Dans le cas d’incidents majeurs à Tulle (des messages affolés de sa garnison parlaient d’encerclement et de situation de crise), le bataillon éclaireur de Wulf, avec ses blindés et ses canons de 75 mm, serait tout désigné pour venir rapidement à bout des maquisards.

Quant à l’artillerie, à la DCA et aux interminables unités d’arrière-garde, elles camperaient sur la route de Brive à Limoges au fur et à mesure de leur arrivée, le général Lammerding se proposant de superviser lui-même leur disposition sur le terrain. Enfin le régiment Der Führer devait continuer sans attendre sa progression en direction de Limoges. Comme prévu, il se déploierait autour de la ville, afin d’appuyer la garnison locale. Seuls les blindés lourds qui étaient encore loin, et cheminaient pesamment sur la route en lacet au sud de Saint-Céré, rejoindraient un peu plus tard la division.

[…]

Parmi les principaux personnages de ce récit Jean-Jacques Chapou, qui mena l’assaut de Tulle par les FTP, a été tué au combat quelques semaines plus tard.

Parmi les principaux personnages de ce récit Jean-Jacques Chapou, qui mena l’assaut de Tulle par les FTP, a été tué au combat quelques semaines plus tard.

Le lieutenant Walter Schmald, pris en juillet par les résistants, a été fusillé — certains disent même qu’il eut une mort beaucoup plus atroce.

George Hiller est entré dans la carrière diplomatique, qu’il s’était promis d’embrasser avant la guerre, et a même été ambassadeur de Grande-Bretagne avant sa mort en 1973.

Jacques Poirier et Peter Lake ont reçu et accepté la reddition de Brive en août 44, tandis que George Starr entrait dans Toulouse avec ses maquisards sur les talons des Allemands.

Laisser un commentaire