Devant elle, la Borrèze coule, abondante, généreuse. Marguerite, contourne le gouffre profond et large du Blagour qui la terrifie. Sa couleur vert émeraude l’hypnotise, à chaque passage, elle craint d’être engloutie dans les fonds profonds du gouffre.

D’un pied leste, elle descend la pente de la source de la Castinière. Le murmure de l’eau chante à ses oreilles. Des branchages, doucement, langoureusement, voguent sur l’eau, le lit de la rivière est tapi de verdure. Les bosquets de cornouillers et de sureaux noirs sur le rivage sont touffus, épais, si elle y entrait, si elle s’y cachait ! elle serait si bien à l’abri des regards, sous la fraîcheur des branchages.

Il lui suffirait d’attendre, ne plus rien entendre, ne plus rien voir, simplement contempler cette eau voyageuse, calme et sereine. Mais Marguerite sait que tout cela lui est interdit, ce n’est qu’un rêve.

Annette SOURZAC La font trouvée 19600 Nespouls anette.sourzac@wanadoo.fr

Si elle est là dans ce cadre merveilleux, ce n’est pas pour le plaisir d’une promenade insouciante comme font les grandes dames reçues au Moulin du maître.

Si elle est là, au bord de cette rivière enchanteresse, où, l’eau est claire et limpide, cette eau qui la berce et lui fait oublier son chagrin, c’est pour emplir ses deux seaux et les ramener, sans en perdre une précieuse goutte, au Moulin du Blagour.

Malgré tout, descendre à la corvée d’eau, pour elle, est toujours un grand plaisir.

Elle sait qu’elle pourra, malgré le travail, grappiller quelques précieuses minutes de liberté, rien qu’à elle, loin des regards des autres serviteurs, loin de la grosse Mathilde qui ne la quitte pas des yeux et dont la main est si leste lorsqu’elle n’est pas rapide à la tâche.

Elle sait qu’elle pourra s’abreuver à satiété de la lente descente de la rivière, s’imaginer au fil de l’eau tel un minuscule fétu de paille, voguer et valser, insouciante.

Mais elle sait aussi qu’il lui faudra repartir, chargée de ces énormes seaux de bois si lourds, emplis de cette eau souveraine, les amener à la cuisine pour Angéle la cuisinière, et reprendre son service. A dix ans, elle a déjà un long passé de travailleuse.

Placée par ses parents au Moulin depuis ses six ans, elle a nourri poules, canards, oies et les imposants dindons qui la terrorisaient. Au fil des jours, les travaux se sont enchaînés plus durs, plus longs les uns après les autres.

Elle a appris à être à la disposition des maîtres du lever au coucher du soleil en échange de la nourriture, d’une vieille robe retaillée dans celle d’une servante, d’une paire de sabots et d’un sac de grain à chaque saison pour ses parents.

C’est sa vie, servir, travailler loin des siens pour le Vicomte de Turenne à qui appartiennent les terres. Sa mère, une fois par mois, vient la voir en se rendant à la foire de Souillac, sur le seul âne qu’ils possèdent ; elle n’hésite jamais à faire un grand détour des Malherbes au Blagour pour embrasser sa fille, sa petite, sa dernière d’une longue fratrie. Mais combien de ses enfants sont morts, si jeunes, de faim, de maladie ? Seul l’aîné demeure à la ferme pour les aider, le seul qui héritera de ce maigre lopin de terre, dont il deviendra comme son père, son grand-père et ses aïeuls, l’esclave devant s’acquitter des lourds impôts royaux.

Leurs terres de Malherbes qu’ils labourent, appartiennent aux abbés de Souillac. Il faut assurer la corvée, leur donner des journées de labeur, leur porter le grain pour la Saint Julien, économiser les écus d’or à donner encore pour la Sainte André sans oublier d’amener la volaille à Noël et ainsi s’acquitter des redevances exigibles par les riches abbés, qui vivent dans la magnificence et non comme de simples pécheurs.

Marguerite égrène ses maigres souvenirs en remontant vers le moulin, un frisson la parcourt. Noël 1574, c’était, il y a quelques semaines, elle se souvient de la chaleur du feu de la cheminée, du retour de la messe de minuit où ses sabots de bois claqués sur la terre gelée. Puis,de fil en aiguille, lui reviennent en mémoire, les histoires racontées par son aïeule à la veillée, le soir au coin du feu, elle était si enfantou mais ces paroles l’ont marquées à jamais.

Sa grand-mère lui contait des histoires de loup rodant le soir au fond des combes profondes, des loups qui hurlaient à la lune, quand le vent soufflait si fort, des loups qui s’approchaient des maisons, qui entraient dans les bergeries et choisissaient leur proie parmi le maigre troupeau.

Annette SOURZAC La font trouvée 19600 Nespouls anette.sourzac@wanadoo.fr

N’a-t-on pas dit qu’à Borréze, un enfanceau fut arraché du berceau par une louve ? Pourvu qu’elle ne croise jamais ces yeux jaunes fendus, cette mâchoire carnassière, quand elle garde les quelques chèvres de Maître Maure sur les hauteurs de la Chapelle Haute.

A chaque fois, elle prend bien garde de ne pas s’asseoir trop prés des fourrés de chèvrefeuille et de prunelliers, de peur d’être happée par une bête malfaisante.Sortant de sa rêverie, elle arrive enfin au Moulin, quelle effervescence ! une vraie ruche !

Hommes, femmes, enfants, courent en tous sens. Malgré le froid vif du dehors en ce mois de février, la sueur perle au front de chacun.Il leur faut obéir aux ordres, courir et ne rien oublier, demain est un grand jour, jour d’épousailles de Jeantou, fils de Jean Maure, maître du Blagour et de Pétronille.

Le mariage sera célébré à la paroisse de Reyrevignes, lieu de naissance de la jeune épousée mais la fête aura lieu au Moulin. Marguerite attend avec impatience ce moment, une noce ! Pensez-donc !

Il y a eu tant et tant de misères ces dernières années, tant de hameaux abandonnés, tant de maisons fermées, la grande peste a tuée de si nombreux villageois. Un mariage c’est une grande joie et un grand espoir d’avoir de la descendance, de ne pas voir sa lignée s’éteindre.

C’est aussi la promesse de manger pour une fois à sa faim, d’oublier les ventres vides, de ne pas les entendre gronder. Maître Maure montrera sa richesse à la future belle-famille de Jeantou. Rots, viandes et poissons seront apprêtés avec grand soin par Angèle et les servantes en cuisine, trois jours de liesse et de bombance, où l’on chantera et dansera jusque tard dans la nuit.

Les odeurs qui envahissent déjà les cuisines font saliver Marguerite.Elle se précipite dans la cuisine, pose ses lourds seaux d’eau, espérant pouvoir chaparder un peu de pain sorti du four, la douce mie fond déjà dans sa bouche. Mais c’est sans compter sur la vigilance de Mathilde, qui, malgré l’excitation qui règne dans la cuisine, a les yeux partout, et ne rate jamais l’occasion de rabrouer Marguerite.

La petite, alors qu’elle saisit une miche de pain odorante, sent une rude poigne s’abattre sur son épaule :

– Que fais-tu là, fainéante ? Va me chercher de l’eau au ruisseau, j’en ai grand besoin pour nettoyer et faire briller la salle de réception choisie par le Maître, le puits ne suffit pas, et nul besoin de gâcher une eau si claire pour laver les sols. Allez, va, souillon !

Oh ! si elle pouvait, elle étranglerait cette vieille chipie qui l’a prise en grippe dés le premier jour. On dit que Mathilde n’aime pas les enfants, qu’elle n’a jamais convolé en justes noces mais que les colporteurs qui passent dans les villages ne la laissent pas indifférentes ; on dit aussi que la Mathilde a tant de fois utilisée de l’herbe à la rue pour faire disparaître de son ventre l’enfant qui poussait.

Annette SOURZAC La font trouvée 19600 Nespouls anette.sourzac@wanadoo.fr

Marguerite reprend vaillamment ses récipients en bois pesants et redescend vers la rivière. Alors qu’elle plonge le premier dans l’eau limpide, elle entend un étrange bruit, là, venant des fourrés de noisetiers. Des pas font craquer les feuilles d’automne qui tapissent le sous bois.

Elle sent une présence, elle devine un regard posé sur ses gestes. S’agit-il d’une bête sauvage qu’elle aurait surprise ? Les bêtes s’abreuvent à l’aube ? où peut-être est-ce une bête blessée ? Peut-être même un loup ?

Déjà, elle ôte ses sabots de bois pour les claquer l’un contre l’autre, espérant que le bruit ferait fuir l’animal sauvage. Marguerite frémit et repense à toutes ces histoires racontées, d’enfant esseulé, dévoré ; ou du mauvais génie sorti tout droit du gouffre de Blagour, si profond.

Ne le voit-on pas, à certaines périodes, rejeter de grandes gerbes d’eau à plusieurs mètres de haut, tandis que les paysans du Boulet voient eux leur source se tarir brusquement !

Quelle diablerie peut-il bien se cacher dans les profondeurs de ce gouffre ? Elle a peur mais malgré son effroi, elle scrute les buissons, elle aperçoit une ombre. Marguerite ne fait plus un geste, tétanisée, son esprit est gourd, ses jambes paralysées. Elle est là, inerte, fixant du regard les arbustes.

A travers les branchages, elle distingue maintenant une masse sombre, puis, tout à coup, alors que l’esprit lui revient, alors qu’elle s’apprête à s’enfuir en hurlant, une main se pose sur son épaule, son cœur bat la chamade, ça y est, sa dernière heure est venue, elle va être emportée dans les ténèbres à jamais.

Mais, cette main ne la tire pas de force vers les sous bois, non, cette main est posée là doucement sur son épaule, en se retournant, elle découvre une main d’enfant pas plus grande que la sienne. Marguerite est nez à nez non pas avec une sorcière ou un démon de l’enfer mais face à un tout jeune garçon aussi terrorisé qu’elle.

De sa main libre, il pose un doigt sur sa bouche :

– Chut ! ne crie pas, je t’en prie.

Marguerite dévisage l’enfant qu’elle voit enfin, en pleine lumière. Ses joues portent des traces noires de suie, ses genoux sont écorchés, sa tignasse blonde en bataille :

– Mais qui es-tu ? Je ne t’ai jamais vu ici au moulin, pourquoi te caches-tu ?

– Chut ! ne dis rien, je t’en prie, je suis Antonin de Bourzolles, je me suis enfui, ne sais-tu rien ? N’as-tu pas vu la fumée monter dans le ciel à l’horizon ?

– Non, que se passe-t-il ? De quel enfer reviens-tu, noir de fumée ?

– Oui, il s’agit bien de l’enfer, j’étais à Souillac avec les troupes de Baron de Gourdon.

Mon père a choisi son camp, nous sommes de la Nouvelle Religion, nous n’acceptons plus d’être saignés par ces nobles et ces prêtres qui bafouent le Seigneur. Ils paradent et dilapident en cérémonies majestueuses ce que nous arrivons si difficilement par notre labeur à arracher à la terre.

Hein ! tu es de la Prétendue Nouvelle Religion ?

-Ne crains rien, je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas fier du tout d’avoir vu tout ce que mes yeux ont vu. Certains ont pillé l’abbaye, excédés par les razzias menées par vous les catholiques. Durant l’échauffourée, des souillagais se sont réfugiés dans l’église Saint Martin, un des lieutenants du Vicomte de Turenne, pris de folie, a donné l’ordre de mettre le feu à la poudre placée sous un pilier du beffroi. C’est horrible, les gens criaient, hurlaient. Je n’ai plus vu mon père, je me suis sauvé, je ne pouvais plus supporter de voir tant de morts, de blessés, les hommes s’enivraient du sang de leurs victimes, jamais, je n’ai voulu cela, je te le jure.

-Souillac brûle ! vous avez attaqué Souillac mais qu’avons-nous fait, nous les catholiques pour mériter pareille haine et semblable châtiment ? N’aimons-nous pas le même Dieu ? N’implorons-nous pas le même Christ ?

– Pardonne les miens, j’ai tellement honte.

– Les catholiques vont vouloir venger leurs morts, dés que vos troupes auront rejoint Gourdon et Turenne, vous, de Bourzolles allez être à la merci des nôtres, tu dois te cacher, ne retourne pas chez toi.

– Me cacher ? Mais ou ? Comment survivre et pourquoi ? Mon père a du tomber, blessé, est-il encore de ce monde ? Et ma mère ? Qui la protégera maintenant ?

Marguerite découvre devant elle, un enfant, triste, abattu, vulnérable. Elle, qui subit, chaque jour, l’injustice, la méchanceté, qui est impuissante face à ces adultes sans cœur à qui elle doit obéissance, ne doit-elle pas aider ce gamin entraîné dans cette guerre ?

– Ecoute, Antonin, ne perd pas courage, ta mère va avoir besoin de toi et de tes bras pour survivre, je vais t’aider et te cacher. Quand je garde les chèvres là haut sur les hauteurs, j’ai bien le temps et crois moi, des cachettes, j’en connais plus d’une, même si je ne les ai pas toutes visitées, je connais les entrées, personne ne monte là haut, à part quelques genévriers et des chênes, rien ne pousse. Tu verras, tu seras en sécurité, tu attendras. Au moulin, tout se sait, je te donnerai des nouvelles des tiens.

Demain, c’est la noce du fils du Maître, les invités sont de Reyrevignes où beaucoup de protestants vivent, j’écouterai et je te dirai.

– Qui es-tu, fille si courageuse de m’aider, moi le parpaillot ?

– Je suis Marguerite des Malherbes, j’ai été placé par mes parents trop pauvres pour me nourrir. Mais je ne leur en veux pas, j’attends, je me prépare et un jour, je m’en suis fait la promesse, je m’enfuirai, je partirai de ce maudit moulin où je n’existe pour personne. Allez, viens, assez parlé, cache-toi dans les fourrés, je porte ces seaux en cuisine et je viens te rejoindre, il y a tant de va et vient aujourd’hui que personne ne remarquera mon absence, je dois simplement éviter de croiser le chemin de la grosse Mathilde.

Antonin se terre dans les bosquets, il suit du regard Marguerite qui s’éloigne sur le chemin de la berge. Peut-il lui faire confiance ? Elle est catholique, il est protestant, aura-t-elle pitié de lui, dont les siens n’ont montré aucune clémence envers ceux de son église ? Mais quel autre choix a-t-il ? Il est si fatigué, des images le hantent, les cris des insurgés raisonnent sans fin dans sa pauvre tête.

Comment arrivera-t-il à oublier tout ça ? Et son père ? Où est-il ? S’il est vivant, le cherche-t-il ? Dans la matinée, profitant de l’effervescence, Marguerite rejoint Antonin. Il est au même endroit, recroquevillé, endormi.

– Antonin, Antonin, c’est moi, Marguerite, n’aie pas peur ; tiens, j’ai réussi à prendre une miche de pain, mange, tu en as besoin.

Antonin se saisit de la tourte encore chaude et en arrache des morceaux qu’il avale goulûment. Marguerite est rassurée, si grande faim montre l’appétit qu’Antonin a pour continuer à vivre malgré les épreuves qu’il vient de traverser.

– Suis-moi, Antonin, nous allons monter cette colline, je t’emmène à la « grotte de la roche percée », tu y seras à l’abri et je t’y rejoindrai dés que je pourrai.

Les deux enfants empruntent le chemin tracé par les sabots des chèvres, à mi-hauteur, ils contemplent la vallée. Les champs de chanvre nus, leurs sillons bruns hachés de pierres blanches, couvrent la plaine. Au-dessus de Souillac, des volutes de fumée noire montent encore dans le ciel.

Marguerite presse Antonin, le tocsin des églises sonne. Elle prend un petit sentier vers la gauche. Antonin découvre l’entrée de la grotte, il y pénètre.

– N’as tu pas peur, Antonin ?

– A part, une bête sauvage venue s’y réfugier, nous ne trouverons rien d’autre, ne t’inquiète pas, répond-t-il.

– Ne crains-tu pas un démon ou une diablerie ?

– Tu écoutes trop les sornettes des calottés, Marguerite, ils vous tiennent dans l’ignorance et la crainte pour mieux vous asservir. Ne crains rien, je te dis, viens.

Antonin s’enfonce dans la grotte, l’entrée est grande, il contourne quelques rochers.

–Voilà, je serai bien ici, je t’attendrai Marguerite.

A cet instant, quelques jappements s’échappent des jupes de Marguerite.

– Qu’est ce que c’est ? demande Antonin sur la défensive.

– N’aies pas peur, Antonin, regarde.

Marguerite soulève son caraco. Dissimulé dans les plis de ses vêtements, apparaissent deux yeux marron et une truffe, un petit chiot lui lèche les mains.

– J’ai crains que tu ne t’ennuies, seul ici, que de mauvaises pensées te viennent. Regarde le, je l’ai appelé « Sans Foi » parce quelle que soit la main qui la caresse au moulin, huguenote ou catholique, il est heureux, il jappe, se retourne, tend ses petites pattes et son ventre aux caresses ; il est sevré, il te tiendra compagnie et te préviendra en cas de danger, même s’il ne peut pas encore te défendre, il te protégera.

– Je n’ai besoin de personne pour me défendre, je sais me battre, je ne suis pas un lâche, répond Antonin, vexé.

– Je sais tout cela, Antonin, mais face à des hommes armés, que feras-tu ?

Antonin baisse les yeux, Marguerite pose sa main sur sa joue :

-Personne ne vient jamais ici, il faut attendre et tu pourras rejoindre Bourzolles ensuite.

Marguerite redescend par le sentier escarpé, sa longue jupe s’accroche aux bosquets épineux. En arrivant au moulin, elle butte sur Mathilde, celle-ci la suit des yeux, un moment, soupçonneuse.

– D’où viens-tu ? Crois-tu que l’heure est à baguenauder et te promener comme une princesse, cours en cuisine aider Angèle qui ne sait plus où donner de la tête.

Docile, Marguerite rejoint la cuisine. Des grosses marmites ventrues fument, chuintant dans l’âtre. Angèle a les joues si rouges qu’on la dirait prête à exploser. Des marmitons courent en tout sens, les lingères passent les bras chargés de belles nappes blanches, odorantes de lavande.

Des commis de marchands venus de Souillac déchargent les vivres et victuailles qui ne sont pas produits à la ferme : vins de Bordeaux, quelques rares épices et gâteries, dragées qui seront présentés pour montrer la richesse du Maître.

Marguerite surprend leur conversation :

-Tout est en feu !

-Des morts, des blessés !

-L’église Saint Martin est détruite !

-Il faut nous venger !

-Les Huguenots sont repartis chez eux, les bras chargés de morts !

-Qu’ils brûlent en enfer !

Marguerite épluche les légumes et ne perd pas une miette des informations qu’elle récolte. Les hommes sont en colère, leurs paroles pleines de fiel et de vengeance.

Quand trouveront-ils la paix ? S’ils apprenaient qu’elle cache un traître à leur cause, quel sort leur réserveraient-ils ? Que deviendrait-elle ? Mais peut-elle trahir Antonin ?

Au cœur de l’après midi, après s’être rassasiée d’une soupe et d’un quignon de pain dur, Marguerite profite d’un moment d’accalmie pour disparaître discrètement. Avant de prendre le sentier menant à la rivière, elle s’assure que Mathilde n’est pas dans les parages. Son instinct lui souffle de se méfier de cette mégère.

Elle escalade la colline, une cruche d’eau sous le bras, mais arrivée sur les hauteurs du plateau, alors qu’elle se hisse en s’accrochant d’une main aux rochers, elle découvre à hauteur de ses yeux, deux pieds chaussés de sabots, un bas de robe qu’elle reconnaît immédiatement, c’est la jupe de Mathilde.

La méchante femme la fixe du regard, bras à la taille, le regard mauvais.

Marguerite tremble, quel mensonge inventer pour expliquer sa présence ici, loin du moulin ? Heureusement, pour mieux s’agripper aux rochers, elle a déposé sa cruche d’eau dans les herbes, pourvu que Mathilde ne la découvre pas.

-Que fais-tu là, fainéante ? Retourne au moulin tout de suite avant que je ne trouve une branche de noisetier et que je t’en fouette pour te raviver les sangs.

Marguerite ne dit mot, heureuse de s’en sortir si facilement, elle descend le sentier à vive allure. Impossible pour elle maintenant d’échapper à la vigilance de Mathilde.

Pourvu que « Sans Foi » ait averti Antonin de la présence de Mathilde. La journée passe en d’innombrables corvées : amener du bois, frotter les parquets, nettoyer les étables, nourrir les bêtes. Les conversations ne bruissent que des événements de Souillac. D’heure en heure, les informations les plus folles circulent. On dit que les protestants en se repliant ont abattu toutes les croix des chemins.

Certains parlent de s’armer et de poursuivre ces mécréants. Maître Maure est inquiet, le mariage pourra-t-il avoir lieu ? Pourront-ils se rendre à Reyrevignes sans craindre d’être attaqués ? La nuit tombe vite en février, obligeant chacun à rejoindre son lit à l’heure des poules.

Seul, le Maître peut s’offrir le luxe de brûler une chandelle que l’on aperçoit vacillante à travers le carreau des fenêtres en verre grossier du moulin. Dans l’étable, dans la chaleur des bêtes, les servantes dorment sur un matelas commun de paille. Marguerite peine à s’endormir malgré sa fatigue. Elle imagine Antonin, sans nouvelle, seul dans sa grotte, sans rien à boire ni à manger.

La pensée de « Sans Foi » aux côtés du jeune garçon l’aide à trouver enfin le sommeil. Demain, à l’aube, elle montera là haut et tant pis si elle est punie ou battue. Le jour pointe, le coq vient juste de chanter, le froid est vif, Marguerite sort du moulin, sur la pointe des pieds. Sa cape de drap noir se fond dans le paysage.

Elle arrive au plateau à bout de souffle, les joues rouges, elle entre dans la grotte :

-Antonin, Antonin, montre-toi, c’est moi, Marguerite.

Le garçon s’approche, suivi de « Sans Foi ».

-Excuse-moi, je n’ai pas pu venir hier.

-Mais si, tu es venue, hier, j’ai trouvé ce sac avec des pommes, des noix, un morceau de lard, du pain et cette cruche d’eau à l’entrée de la grotte, c’est bien toi qui as déposé ces provisions ?

Marguerite reconnaît la cruche d’eau, c’est celle qu’elle a abandonnée hier dans les fourrés et ce sac porte la marque du moulin.

Quelqu’un au moulin est au courant de la présence du fugitif caché dans la grotte, mon Dieu ! Mais ce quelqu’un est prêt à aider le fuyard qui s’y cache, il lui a laissé de quoi se ravitailler. Mais qui cela peut-il être ?

La seule personne que Marguerite ait vue, c’est Mathilde. Mathilde saurait-elle quelque chose ? Aurait-elle compris ? Va-t-elle les dénoncer ? Pourquoi ce sac de nourriture ? Peut-être voulait-elle voir si quelqu’un le prenait ? C’est un piège !

Marguerite fait part de ses réflexions à Antonin.

-Mais non, Marguerite, tu te fais des idées, si cette personne voulait me dénoncer, je serai déjà prisonnier, je te dis que cette personne veut aider les fuyards, je ne dois pas être le seul à me cacher et avoir besoin d’aide. Ne t’inquiète pas, notre foi se propage, nous avons beaucoup d’amis.

Tout en parlant, Antonin caresse la roche, du bout des doigts, il suit un sillon creusé dans la veine.

-Qu’est ce que c’est ? demande Marguerite.

-C’est un cœur à l’envers que j’ai gravé pour m’occuper les mains et marquer ainsi mon passage, c’est un signe de reconnaissance entre nous, les protestants.

Marguerite à son tour suit de son doigt le sillon tracé. Antonin ne dit rien, il saisit les deux cailloux dont il s’est servi pour marquer la roche. Il frappe, à petits coups précis et réguliers, il trace un cœur à l’endroit pointe en bas auprès du premier cœur :

-Celui là est pour toi, Marguerite, le cœur des catholiques, parce que tu m’as aidé et que jamais je ne t’oublierai.

-Ce sont nos cœurs, Antonin, nos deux cœurs, l’un à côté de l’autre pour toujours, jamais rien ni personne ne pourra les effacer.

Lentement, Marguerite se lève, elle descend vers le moulin sans se retourner, laissant Antonin, songeur face aux deux cœurs gravés. Marguerite est prise par la frénésie des préparatifs du mariage, la matinée suffit à peine à finir les dernières tâches.

Le cortège de la noce se met en route, le marié en tête, marchant sous les quolibets et plaisanteries, la lente procession se rend à pied à Reyrevignes. Un attelage tiré par un mulet les suit, de longs branchages d’épineux entremêlés à quelques rubans le décorent. Dans le convoi, Marguerite aperçoit Mathilde mais elle évite son regard qu’elle sent peser sur elle.

Arrivés à la paroisse Sainte Madeleine de Reyrevignes, les invités entrent dans l’église. A l’autel, la mariée attend son futur époux, agenouillée devant la piéta. Le fiancé s’agenouille à côté de sa promise.

Le prêtre prononce les paroles sacrées unissant Jeantou et Pétronille, promis depuis leur enfance l’un à l’autre, devant leurs parents, parrain et marraine. La mère de la mariée est décédée en couches depuis de longues années.

Le prêtre inscrit dans le registre de la paroisse la date du mariage, les noms des mariés, parrain et marraine, puis, il fait signer les témoins. Seul, Maturin Roux, le parrain du marié signe de son nom. Les autres tracent leurs initiales sous la mention écrite par le prêtre : « n’ont pas signé pour ne savoir ».

Marguerite s’approche du registre, elle n’a jamais vu de lettres tracées, elle trouve cela très joli. Maître Maure lance quelques écus devant le porche de l’église, les enfants se précipitent, Marguerite en saisit un qu’elle tient fermement dans son poing serré. Le cortège repart vers le moulin, les chants, la cornemuse et le pipeau les accompagnent.

Les mariés arrivent au moulin dans la carriole sous les vivats. Les tables sont mises, la soupe est servie dans des assiettes en faïence bleue sur de belles nappes brodées blanches. Marguerite sert les invités, les plats se suivent. Les convives rient et chantent.

Elle a grande faim, elle attend avec impatience le moment où à leur tour les serviteurs pourront se restaurer et profiter des largesses du maître en ce jour de noces.

Marguerite dérobe une cuisse dodue de poulet, deux fromages de brebis, elle les place dans un foulard qu’elle s’empresse d’emmener à Antonin. Arrivée à la grotte cachée, elle déballe son festin devant Antonin, ravi. « Sans Foi » lui lèche les doigts quémandant l’os de ce merveilleux morceau de poulet. Marguerite rit et s’amuse des pantomimes du chiot.

Elle se sent si légère aujourd’hui malgré le travail fourni, c’est jour de fête et de bombance, demain encore ils mangeront à leur faim.

Antonin la regarde la mine austère.

-Quel dommage que tu ne puisses pas te joindre à nous, nous aurions ri et dansé ? lui dit-elle.

-Quelle histoire pour une simple union ! quelle perte de temps et quelles idioties que de se trémousser ainsi au son de la musique !

-Tu n’aimes pas danser, rire et t’amuser, Antonin ? Tu aurais du voir comme « la béluge » nous a fait rire de ses histoires !

-Tout cela est bien inutile, nous sommes ici sur terre par la grâce du Seigneur pour travailler, prier et ne pas gâcher notre temps précieux en bêtises.

Marguerite ne dit rien, décontenancée par la mine sévère d’Antonin.

Elle sort, d’une poche de sa jupe, la pièce ramassée sur le parvis de l’église.

-Tiens, Antonin, c’est pour toi, tu pourras acheter une indulgence et te faire pardonner tes péchés.

J’ai bien regardé, l’écu n’est pas rogné.

-Sacrilège, crie Antonin, en jetant la pièce, seule la foi sauve.

Marguerite ne comprend pas les réactions de son ami, sont-ils si différents ?

Comment pourraient-ils s’aimer alors qu’ils ne partagent pas les mêmes façons de penser ?

Les deux cœurs sur la pierre, pourquoi Antonin les a-t-il gravé ? La jeune fille se lève et quitte la grotte sans un regard pour Antonin. Triste et amer, elle prend le petit chemin qui la ramènera au Moulin. Soudain, elle est happée par une main qui la tire vers les buissons. Elle a juste le temps de pousser un cri avant qu’une main ferme lui couvre la bouche. Mais, l’étreinte se desserre, elle se retourne brusquement, le cœur battant, à ses pieds, étalée de tout son long, gît Mathilde.

Antonin l’a assommée :

-Je ne pouvais pas supporter de te voir partir en colère après moi, Marguerite ; j’ai voulu te rattraper quand j’ai aperçu cette femme qui levait la main sur toi, j’ai vu rouge, j’ai pris un bâton et je l’ai frappée.

Malgré ces fortes émotions, Marguerite est heureuse qu’Antonin l’ait suivie pour se réconcilier et surtout l’ait sauvée de cette mégère.

-Antonin, tu crois qu’elle est morte ? Mon Dieu ! qu’allons nous faire ?

-Ne t’inquiète pas, Marguerite, regarde, elle ouvre déjà les yeux, elle est simplement assommée. Tu la connais ?

-Oui, c’est la terrible Mathilde, je l’ai surprise, hier, à nous épier. Maintenant, elle sait, elle va nous dénoncer, qu’allons-nous devenir ?

Mathilde se tient la tête, un léger filet de sang coule le long de sa tempe :

-Ah ! misère ! tu n’y es pas allé de main morte ! ça m’apprendra à vouloir aider les autres ! Tu es là, toi, coquine ! dit-elle, en regardant Marguerite.

Marguerite devient livide à la pensée qu’elle la reconnaisse et la nomme, elle devine que Mathilde n’aura aucune indulgence pour elle et qu’elle tient sa vie et celle d’Antonin entre ses mains. Marguerite se jette aux pieds de Mathilde :

-Marguerite, pitié ! pitié ! ne dénonce pas Antonin, c’est encore un enfant !

-Ah ! Mademoiselle avec ses grands airs, réclame clémence ; Mademoiselle se croit au-dessus des autres, trop belle pour servir. Sournoise ! croyais-tu pouvoir échapper à ma vigilance ? Tes ruses, je les connais par cœur, moi aussi, j’ai été enfant, placée comme servante à l’âge où on a encore besoin de la douceur des bras de sa mère, à l’âge où on peut à peine traîner les lourds seaux, à l’âge où on tremble d’effroi, le soir sous sa maigre couverture. Qui a eu pitié de moi ? Personne !

-Ne faites pas de mal à Marguerite, c’est moi, le fautif, je suis Antonin de Bourzolles et…

-Je sais qui tu es, mon garçon, je t’ai cherché, crois-moi dans toutes les grottes, les forêts, les taillis à des lieux alentours.

-Mais pourquoi me cherchez-vous ? Si vous pensiez que je me cachais ici, pourquoi ne pas m’avoir dénoncé ?

-Moi ! vendre un des nôtres ! pour qui me prends-tu ? Une traîtresse, une félonne ?

-Comment Mathilde ? Vous êtes de la Nouvelle Religion ? s’écrie Marguerite.

-Bien sûr, petite, je vais au temple avec les autres, je n’ai rien dit pour ne pas perdre ma place,

Maître Maure m’aurait jetée dehors mais j’ai trop vu de vilenies faites par les « razés », ils pensent plus à s’amuser et s’enrichir qu’à prier. Isaac, le colporteur de dentelles m’a longuement expliqué la bible et j’ai choisi. Je connais le père d’Antonin et c’est lui qui m’a demandé de retrouver son fils, il l’avait vu s’enfuir, les yeux hagards comme fou.

-Mon père ! mon père est vivant ?

-Oui, petit, avec quelques autres, ils ont réussis à s’enfuir, emportant morts et blessés. Nous avons enterré quelques-uns uns des nôtres au lieu dit, « les trois pierres », qu’ils reposent en paix !

-Où est mon père ?

-Il se cache à Turenne, le temps que les souillagais oublient leur colère. Que Dieu fasse que l’on vive en paix, chacun libre de vivre sa foi au grand jour. Et toi ? Marguerite, ne vas pas nous donner !

-Je n’ai pas trahi Antonin, pourquoi irai-je vous dénoncer ?

-Parce que tu ne m’aimes pas !

Marguerite rougit, détourne le regard, ah ! c’est vrai qu’elle n’aime pas Mathilde et rien ne la fera revenir à de meilleurs sentiments pour elle.

-Marguerite, notre absence va se remarquer, on va nous appeler, nous chercher, il faut redescendre. Allez, hâte-toi, bougonne Mathilde.

-Antonin, que va-t-il devenir ?

-Ne t’inquiète pas pour lui, je veux prévenir les nôtres, ce soir, il sera près de son père à Turenne, à l’abri ; allez, dépêche-toi, lambine.

D’une main vigoureuse, Mathilde empoigne l’enfant qui n’a que le temps de se retourner.

Antonin lui crie :

-Je reviendrai, je te le promets.

De ce jour, Marguerite a appris la patience, elle guette sans fin le long chemin qui mène au Moulin, espérant en chaque visiteur, mendiant, colporteur ou prêcheur, reconnaître Antonin.

Elle flâne sur le bord de la rivière, rêvant, que d’un bosquet, surgisse son ami.

Souvent, elle monte le chemin escarpé jusqu’à la grotte, doucement elle passe son doigt sur les cœurs gravés dans la pierre, songeant à la promesse d’Antonin.

Mathilde est restée dure et sans pitié pour elle, sachant quel secret les lie l’une à l’autre, l’une servante de la Nouvelle Religion, l’autre aidant un fuyard.

Marguerite a attendu des jours et des jours, il n’est jamais venu.

Alors, seule, elle a décidé de tenir sa promesse.

Un matin, elle s’est levée, elle a pris quelques effets dans un morceau de toile qu’elle a noué. Sans se retourner, elle est allée sur le grand chemin qui la mènera à Turenne. A quelques mètres derrière elle, un grand chien noir, fidèle, la suit :

-En route, « Sans Foi », nous retrouverons Antonin.

Sylvie STAUB Raconteuse d’histoires

© 2010, Reproduction interdite sans autorisation écrite des auteurs

Sylvie STAUB Le Soulage 46200 La Chapelle-Auzac 05 65 37 67 99

Sylvie.staub@netcourrier.com

Les illustrations sont d’ Annette SOURZAC La font trouvée 19600 Nespouls anette.sourzac@wanadoo.fr

En cet après-midi de septembre deux mille trois, à l’ombre dans la maison de Gus les deux compères faisaient « quatre heures » en attendant le déclin du « Mahomet ». Les volets fermés à cause de la chaleur laissaient passer à travers leurs planches rongées par le mauvais temps et le Pic-Vert, assez de lumière pour éclairer la longue table recouverte d’une toile cirée tachée. Dans la partie la plus sombre et reculée de la pièce, la pendule par son tic-tac régulier assurait la continuité entre présent et passé. Bien des choses avaient changé depuis leurs vingt ans. Les parents étaient décédés leur laissant les bâtiments et les terres mais aussi tous ces petits travaux domestiques qui font la vie d’ une maison et qui sont souvent encore le domaine réservé et quotidien des femmes.

En cet après-midi de septembre deux mille trois, à l’ombre dans la maison de Gus les deux compères faisaient « quatre heures » en attendant le déclin du « Mahomet ». Les volets fermés à cause de la chaleur laissaient passer à travers leurs planches rongées par le mauvais temps et le Pic-Vert, assez de lumière pour éclairer la longue table recouverte d’une toile cirée tachée. Dans la partie la plus sombre et reculée de la pièce, la pendule par son tic-tac régulier assurait la continuité entre présent et passé. Bien des choses avaient changé depuis leurs vingt ans. Les parents étaient décédés leur laissant les bâtiments et les terres mais aussi tous ces petits travaux domestiques qui font la vie d’ une maison et qui sont souvent encore le domaine réservé et quotidien des femmes.

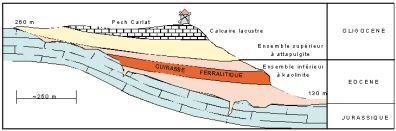

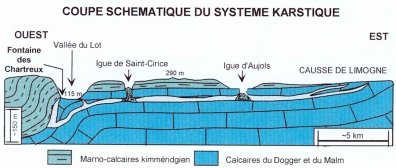

Le système karstique de la fontaine des Chartreux intéresse une série de terrains du Jurassique supérieur, d’âge Callovien, Oxfordien et Kimméridgien inférieur, faiblement inclinée en direction du nord-ouest.

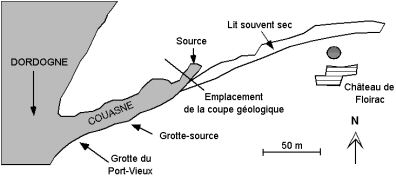

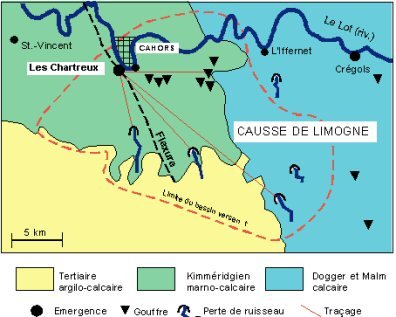

Le système karstique de la fontaine des Chartreux intéresse une série de terrains du Jurassique supérieur, d’âge Callovien, Oxfordien et Kimméridgien inférieur, faiblement inclinée en direction du nord-ouest. Carte du bassin versant de la fontaine des Chartreux Le bassin versant, localisé principalement au sud-est de la source, d’une surface supérieure à 300 km2, draine une grande partie du Causse de Limogne et des coteaux environnant.

Carte du bassin versant de la fontaine des Chartreux Le bassin versant, localisé principalement au sud-est de la source, d’une surface supérieure à 300 km2, draine une grande partie du Causse de Limogne et des coteaux environnant.