A compter du Samedi 6 juin et jusqu’au 12 juillet, notre artiste invite deux de ses amis, Michèle Mathey, plasticienne et Jean-Paul Espaignet, photographe et céramiste.

A compter du Samedi 6 juin et jusqu’au 12 juillet, notre artiste invite deux de ses amis, Michèle Mathey, plasticienne et Jean-Paul Espaignet, photographe et céramiste.

Cette visite vous permettra de découvrir de nouveaux espaces d’exposition créés par le maître des lieux.

Vernissage samedi 6 juin à 17h en présence des artistes.

Cette exposition sera ouverte tous les mercredis et samedis de 15h à 18h. Rendez-vous à Arcambal, 180 rue de la Résistance.

Catégorie : CULTURE Page 7 of 8

Un poème qui pourrait « presque » nous annoncer la fin du déconfinement !

Un poème qui pourrait « presque » nous annoncer la fin du déconfinement !

Chaque matin

Un oiseau invisible

Chante sous ma fenêtre

Ce réveil-matin est ponctuel,

C’est au lever du jour

Qu’il rempli sa fonction.

Ce matin, aucun chant.

L’oiseau a t-il oublié sa mission ?

Mais, suis-je distrait,

Nous sommes samedi.

Ni aujourd’hui ni demain

Je ne l’entendrai.

Et puis lundi, nous verrons bien.

L’illustration (l’Accenteur mouchet) est tirée de l’ouvrage Les riches heures du Brugal.

On peut se procurer cet ouvrage directement chez l’auteur, Michèle-Elisabeth Schmidt, en cliquant CE LIEN

Le printemps

Renard

annonce

le printemps

Lundi

il était

dans notre jardin.

L’œil vif,

aux aguets,

il passe.

S’arrête

un instant

me regarde

Fatigué

pourtant

il n’a pas le temps.

Renard

annonce

le printemps.

Ottomar

Avec « Toute la France dessine ! », l’Année de la bande dessinée vous propose de créer chaque semaine une BD avec vos auteurs préférés.

Avec « Toute la France dessine ! », l’Année de la bande dessinée vous propose de créer chaque semaine une BD avec vos auteurs préférés.

Cette semaine, c’est Jul qui offre à Toute la France dessine ! son deuxième épisode, sous forme d’un clin d’œil amusé à la série Silex and the City dont il est l’auteur.

Avant de vous lancer dans la création, consultez le site BD 2020

En cette période printanière, j’ai choisi, parmi le dernier envoi de notre poète, ces quelques lignes consacrées à la lune, précieux auxiliaire des jardiniers.

Pleine lune

La lune pudique

s’est voilée d’un nuage,

voile léger, habit d’un soir.

Un sanglier traverse la route,

ses yeux rouges le rendent mystérieux.

Quelque divinité égarée en forêt.

Les nuages passent.

La lune entière

s’éloigne dans le ciel pur.

Ottomar

Ottomar nouveau contributeur, prolonge la longue liste de celles et ceux qui ont chanté en vers ou en prose notre Quercy.

Ottomar nouveau contributeur, prolonge la longue liste de celles et ceux qui ont chanté en vers ou en prose notre Quercy.

La poésie qui était déjà présente dans les rayons de notre bibliothèque, viendra régulièrement enrichir nos pages

illustration « à l’abri des chênes » , huile sur toile80x80, Martine Bach.

La conférence

Regroupées,

couchées en cercle autour de l’une d’entre elles,

restée fièrement debout sur ses pattes, les brebis sont en conférence.Mon voisin éleveur s’amuse de mon ignorance.

« C’est pour se tenir plus chaud, les matins sont frais », me dit-il en riant.Et s’il se trompait ce brave homme,

N’écoutent-elles pas leur chef ou quelque sage leur délivrer un message ?Qu’en sait-on ?

Ottomar

C’est à Cahors, en 1990, que j’ai pour la première fois rencontré le travail de Didier Chamizo. À la faveur d’une exposition-vente, ce Cadurcien a investi la caserne Bessières, démilitarisée depuis peu. L’artiste n’est pas là. Il est retenu, entre quatre murs, à Lyon. Mais, sur les parois grisâtres du bâtiment, quelle explosion de couleurs, de formes et de liberté! C’est, pour moi qui en ai vu d’autres, une révélation. Ce n’est pas tout à fait une découverte car ma femme, Annette Kahn, alors rédactrice en chef adjointe au Point et spécialiste des affaires judiciaires, m’a déjà parlé de ce Chamizo. Au hasard d’une visite faite dans les prisons de Lyon en compagnie du procureur Pierre Truche, elle est enthousiasmée par les fresques peintes sur le béton des couloirs souterrains qui relient les deux centres pénitentiaires Saint-Joseph et Saint-Paul. Le cinéaste François Reichenbach et Alain-Dominique Perrin, initiateur de la fondation Cartier pour l’art contemporain, avaient déjà été séduits.

C’est à Cahors, en 1990, que j’ai pour la première fois rencontré le travail de Didier Chamizo. À la faveur d’une exposition-vente, ce Cadurcien a investi la caserne Bessières, démilitarisée depuis peu. L’artiste n’est pas là. Il est retenu, entre quatre murs, à Lyon. Mais, sur les parois grisâtres du bâtiment, quelle explosion de couleurs, de formes et de liberté! C’est, pour moi qui en ai vu d’autres, une révélation. Ce n’est pas tout à fait une découverte car ma femme, Annette Kahn, alors rédactrice en chef adjointe au Point et spécialiste des affaires judiciaires, m’a déjà parlé de ce Chamizo. Au hasard d’une visite faite dans les prisons de Lyon en compagnie du procureur Pierre Truche, elle est enthousiasmée par les fresques peintes sur le béton des couloirs souterrains qui relient les deux centres pénitentiaires Saint-Joseph et Saint-Paul. Le cinéaste François Reichenbach et Alain-Dominique Perrin, initiateur de la fondation Cartier pour l’art contemporain, avaient déjà été séduits.

De la prison à la caserne, les toiles n’ont rien perdu de leur force, bien au contraire. Les tableaux cristallisent les pulsions libératrices. Ils font vibrer les accents de la révolte, non pas celle de l’artiste contre son propre sort, mais de façon plus générale, plus universelle, contre l’injustice, la violence, l’oppression, la guerre… On ne peut pas rester insensible à cet appel qu’en d’autres temps et sous d’autres formes clamait un Victor Hugo. On connaît la suite : l’exposition quai Albert-Ier à Paris, la même année, où, dès le soir du vernissage, dix-sept des dix-neuf tableaux présentés sont vendus; la libération de Chamizo, sa grâce… Et, sans discontinuer, cette fringale d’expression, cette frénésie de peindre, de rattraper le temps perdu, de se venger de la contrainte passée en créant toujours plus.

Demosthenes Davvetas, critique d’art renommé, considéré comme l’un des meilleurs connaisseurs de l’art contemporain, ne s’y trompe pas : il classe Chamizo dans la lignée des grands artistes qui, forts d’une expérience personnelle dense et d’un vécu intense, ont contribué à enrichir et à renouveler le langage plastique. Et, surtout, il est de ceux qui font sortir l’art de ses frontières pour le rendre accessible au plus grand nombre.

De son parcours explosé – à tous les sens du terme – d’où il est revenu avec des convictions fortes, généreuses, et une ligne de conduite tendue vers l’action et la création, Didier Chamizo présente à Cahors le panorama coloré. Ce n’est pas seulement une rétrospective, c’est un ressourcement et un tremplin pour la conquête de nouveaux espaces de l’art.

L’histoire de la création plastique du XXe siècle est marquée par certaines figures indépendantes qui, en opérant une osmose entre le vécu et l’expression artistique, sont parvenues à enrichir et à renouveler leur langage. Parce qu’ils étaient à la fois acteurs et spectateurs de leur époque, la plupart de ces artistes ont su aiguiser le regard qu’ils posaient sur le monde et sur eux-mêmes, tel un troisième œil secret, tendu vers l’extérieur et l’intérieur; observateurs et penseurs, ils ont imprimé à la production plastique un autre élan, une force singulière.

L’histoire de la création plastique du XXe siècle est marquée par certaines figures indépendantes qui, en opérant une osmose entre le vécu et l’expression artistique, sont parvenues à enrichir et à renouveler leur langage. Parce qu’ils étaient à la fois acteurs et spectateurs de leur époque, la plupart de ces artistes ont su aiguiser le regard qu’ils posaient sur le monde et sur eux-mêmes, tel un troisième œil secret, tendu vers l’extérieur et l’intérieur; observateurs et penseurs, ils ont imprimé à la production plastique un autre élan, une force singulière.

Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Antoni Tàpies ou, pour puiser des exemples dans la génération suivante, Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Georg Baselitz – et tant d’autres – ont ainsi fait figure de médiateurs entre le connu et l’inconnu, entre le répertorié et le non-classé; en contribuant à délivrer l’art du cercle élitiste des « spécialistes », ils l’ont rendu plus accessible à un public de non-initiés. La relation entre l’art, l’individu et la société est devenue la matière même de leur travail, l’objet même de leur investigation. Une souplesse d’esprit, faite de tolérance et de jugement critique, a présidé à leurs créations. Chamizo appartient à cette famille d’artistes.

Du vide à la création : Didier Chamizo naît en 1951, à Cahors, d’un père espagnol et d’une mère quercinoise. Dès son plus jeune âge il est confronté au sentiment et à la notion d’absence : absence de l’image paternelle – ses parents sont séparés – et absence de références culturelles stables, sans doute en raison de sa double appartenance. Si ce sentiment d’absence, ou de vide, favorise parfois l’apparition de pulsions destructrices, chez Chamizo destruction et création constitueront un antagonisme stimulant. L’équilibre viendra du verbe. « Au commencement était le Verbe », dit le texte biblique; dans le cas de l’artiste, la réponse à cette absence est le verbe, le vide sera comblé par le logos, conçu comme expression plastique et comme écriture.

Didier Chamizo commence très tôt à dessiner, à peindre et à composer des poèmes. Il manifeste ainsi sa propre présence, il se recrée, renaît à travers le langage noétique de ses mains qui dessinent et écrivent des vers, à travers le poiein, selon l’acception générale et étymologique du terme – en grec, poiein, dont le mot « poésie » dérive, signifie « faire », « fabriquer », « créer » et, concernant l’activité de l’artiste, « inventer », « composer des vers », « représenter », « peindre ».

À l’adolescence, Chamizo compte à son actif une production importante de peintures et de poèmes; en 1968, âgé de dix-sept ans à peine, il expose à la Maison de la culture de Saint-Étienne. Dans ces toutes premières œuvres apparaissent les caractéristiques essentielles de son langage: l’amour de la couleur et la qualité, la précision du dessin, le besoin impérieux d’exprimer ce qui lui tient à cœur sur un mode intense et généreux qui embrasse le rêve, l’absurde, la fonction subversive du logos, enfin l’attitude critique face à la société et à l’existence humaine.

Les rapports entre l’individu et le pouvoir, l’efficacité de la communication, le sens de la vision – c’est-à-dire ce que l’on voit et ce qui se voit : tels sont les questions posées, les principaux thèmes abordés par son travail au cours de cette première période, tels sont les fondements de son expression plastique.

Une parodie du pouvoir : Dans Le Flic bleu (vers 1969), l’intention parodique de l’artiste est manifeste : toutes les figures qui dansent comme des farfadets, comme des créatures de cirque, semblent tourner en dérision une scène dont le protagoniste est un flic. L’œuvre est un équilibre parfait entre image onirique et discours plastique.

Nous sommes dans les années 68-69, et Didier Chamizo est attiré par l’esprit du temps, par le renversement des valeurs traditionnelles, par le mot d’ordre : « L’imagination au pouvoir! » La subversion est un refus créatif, et l’artiste le prouve dans son œuvre plastique: les figures participent les unes des autres, s’interpénétrant de telle sorte qu’aucune n’est achevée; elles semblent être des micro-figures mais composent en fait les micro-facettes potentielles d’une seule et même figure, en métamorphose constante – ce qui est proche de la réalité humaine. L’emploi de différentes nuances de bleu, du plus foncé au plus clair, montre encore que, chez Chamizo, couleur et figuration sont polymorphes ou en état de mutation constante.

L’expression « big-bang » utilisée par Jacques Bouzerand à propos de l’abstraction lettrique de Chamizo pourrait également s’appliquer à la figure et à la couleur que l’artiste fait exploser, manifestant ainsi son parti pris critique à l’égard du « flic », ou application de la loi par la force.

Ce que l’on voit – ce qui se voit : En pénétrant dans la figure et dans la couleur, l’artiste sonde les possibilités du champ visuel du tableau. De cette entreprise d’exploration résulte une problématique : celle de ce que l’on voit, de ce qui se voit ou de ce qui apparaît. Ce processus, qui tient de l’esprit autant que du regard, concerne en même temps la relation entre l’œuvre d’art et le spectateur, et relève de la communication – cette question revêt une importance majeure dans son travail.

Son Autoportrait aux Ray-Ban, peint en 1969, illustre ce propos. On ne voit qu’une moitié de son visage, avec des lunettes où se reflète un homme prenant une photographie.Ce dernier est dissimulé par son appareil; on n’aperçoit donc les yeux ni de l’un ni de l’autre. Cette disparition du regard est un signe qui invite à s’interroger sur ce que l’on voit et ce qui se voit. Cette interrogation ne cessera de préoccuper l’artiste: sa réflexion sur le rapport entre la vision extérieure – ce qui stimule le nerf optique – et la vision intérieure est caractéristique de son langage plastique axé sur le vu et le vécu du monde.

Un langage bio-culturel : Chez Chamizo art et vie sont en synergie. À l’instar de ses poèmes, ses œuvres picturales sont liées à son existence. L’obstination avec laquelle il s’efforce de pénétrer les choses, de passer du dedans au dehors et inversement, confère à ses créations non seulement le caractère autobiographique du vécu mais aussi la qualité authentique de ce vécu. Il ne se contente pas de décrire les situations du dehors, il les regarde de l’intérieur, pénètre leurs aspects invisibles, souvent à la manière directe de la photographie, jamais sur le mode narratif traditionnel. Cette combinaison des fonctions biologiques et des opérations picturales conduit à la création de ce que j’appelle une langue bio-picturelle, construite sur l’expérience vitale de l’art.

Les cellules de la création Mai 68 inaugure une période durant laquelle l’art comme produit esthétique est remis en cause. « L’art est mort », prônent nombre d’artistes, et la notion de « beaux-arts » est dépassée. Cette contestation s’exprime entre autres par l’action sociale directe. Didier Chamizo fait partie des contestataires: il sacrifie trois cents peintures, brûle un millier de dessins et de poèmes, se révolte contre le système; il soutient en Europe des groupes révolutionnaires. Il est arrêté et condamné à une peine de prison ferme de six ans.

De la maîtrise du dessin, du travail de la couleur et de l’analyse de la figure qui l’ont occupé pendant les années 70, le jeune artiste passe à l’expérience de la prison. Mais sa cellule n’est pas un lieu de passivité, de renoncement ou d’inertie; elle est au contraire l’incubateur de sa révolution. L’espace clos de la cellule lui révèle les nécessités vitales de la création. Sans cesser de dessiner, Didier Chamizo consacre désormais, sous l’égide du Comité d’action des prisonniers, l’essentiel de son activité à améliorer les conditions de détention et à obtenir des droits destinés à rendre plus humaine la vie carcérale.

Une fois encore, l’absence du monde le pousse à la création. En quête de lui-même, il observe les relations entre l’individu et la société, et c’est dans cette ascèse imposée que se définissent les conditions de la transformation de sa peinture. Parce que c’est là que son regard s’aiguise et que sa sensibilité s’exerce, parce que c’est là qu’il cultive sa tendance à renverser – avec l’arme du langage – les valeurs établies. La cellule devient un microscope à la précision duquel il soumet le monde.

À sa libération, en 1978, Didier Chamizo s’enthousiasme à l’idée de reprendre le rythme d’une existence quotidienne; il continue à peindre. Cette reprise d’une vie sociale dure jusqu’au début des années 80, où une nouvelle accusation le conduit en prison. Didier Chamizo vit un cauchemar, mais, inflexible, déterminé, d’une nature et d’un caractère irréductibles, fort de ce courage qu’inspire la cause humaine, il « décide que seul son corps sera enfermé, écrit Laurence Revais en 1997. L’acharnement qu’il met à peindre lui permettra de vivre bien au-delà des barreaux ».

La liberté derrière les barreaux : La peinture devient une fois encore le véhicule de sa communication avec le monde. Comment crier son innocence? Que faire pour attirer l’attention des gens du dehors? Où puiser la force de résister à l’épreuve de la prison alors qu’il n’en accepte pas la réalité? L’acte de peindre est sa réponse.

Chamizo crée des œuvres accessibles, fortes, aptes à accrocher le regard, et il parle de son vécu tout en l’inscrivant dans une thématique plus large. Cette union des dimensions individuelle et collective est féconde; artiste séquestré, rêvant de liberté dans sa cellule, il peint des tableaux qui figurent ladite liberté et qui en font le symbole même de l’humanité.

À partir de 1985, Chamizo inaugure une série de tableaux qui reproduisent la célèbre statue de Bartholdi, La Liberté éclairant le monde. Tout détenu qu’il est, il parvient à envoyer son travail à l’exposition organisée pour fêter le bicentenaire de l’indépendance des États-Unis. L’opération connaît un vif succès. Intitulée « Liberté », cette exposition itinérante parcourt l’Europe. Pourtant la réussite de Chamizo n’est pas seulement une affaire médiatique: son travail qui a pris une orientation artistique nouvelle s’appuie sur des changements profonds dans le domaine pictural.

En effet, les années 80 sont une époque durant laquelle les artistes s’efforcent, à l’échelle internationale, de redonner à la peinture son « honneur perdu » tout en satisfaisant aux impératifs d’une communication directe. Derrière ses barreaux, Chamizo s’est déjà engagé dans cette voie. Mais la différence est fondamentale car la voie choisie n’est pas le produit d’une idéologie esthétique et culturelle mais le fruit d’un besoin vital. Chamizo ne se livre pas à des jeux plastiques, il use de son langage pictural pour crier, fustiger, critiquer, cherchant à établir un dialogue avec le monde dont seule la rumeur assourdie, filtrée, parvient jusqu’à la prison. Il adopte des grands formats afin de ne pas passer inaperçu et choisit, en quête d’échappatoires et d’exutoires, des thèmes, des titres et des images provoquant le regard. Deux tableaux de cette époque sont caractéristiques de l’esprit qui l’anime : la Liberté derrière les barreaux et la Liberté de dos.

Dans le premier d’entre eux, la Statue de la Liberté est représentée derrière des barreaux blancs, symbole d’une expérience individuelle prenant une valeur collective. La peinture « photographique » de Chamizo ne se réclame d’aucun des courants en vogue auprès des médias et du marché international, ni du néo-expressionnisme, ni du néo-fauvisme, ni de la transavanguardia, ni encore de la figuration libre. Chez lui, tout est lié à sa personnalité propre – l’invention, l’information, l’histoire, le signe, l’utilisation de la figure -, et c’est pourquoi son œuvre est indépendante, inclassable, inventive, libre, diversifiée, teintée d’humour, d’ironie, voire de sarcasme.

Dans la seconde œuvre, la Statue de la Liberté est vue de trois quarts dos, tournée vers le fond noir du tableau. L’image est proche d’un négatif photographique : la Liberté est au laboratoire, avant d’être développée, dans la chambre noire, c’est-à-dire dans sa dimension réelle et essentielle, telle que la voit Chamizo, et non dans une dimension théorique.

Du même esprit témoigne Révolution (1989), créée à l’occasion du bicentenaire de la prise de la Bastille. Chamizo est nommé lauréat du bicentenaire par le ministère de la Culture. Ce détenu qui vit l’actualité à travers l’information et les témoignages extérieurs, à qui est refusé le droit d’assister au vernissage de ses expositions, parvient malgré tout à lancer ses messages. L’image morcelée de la Liberté derrière les barreaux est bien sûr une métaphore de lui-même, morcelé par les barreaux de sa cellule. L’artiste transpose l’obstacle, l’absence ou le vide en matière à créativité.

Une restructuration de l’identité : La fin des avant-gardes, la nécessité de réexaminer l’histoire d’un siècle qui s’achève, mettant aussi un terme à un millénaire: tels sont les débats qui agitent les années 80. Chamizo est au cœur de cette réflexion, mais toujours à distance; à l’image d’une personne handicapée qui souvent développe un autre sens afin de compenser celui qui lui manque, l’artiste déploie une sorte de vision noétique qui lui permet de prévoir ou de pressentir ce que les autres verront plus tard, à travers la mode et la réalité sociale. Sachant dépasser son enfermement, il s’en échappe, comme bon lui semble, grâce à la pensée, à l’observation et à l’imagination. Si la prison est une épreuve réelle, elle est aussi une métaphore linguistique.Ces barreaux, qui rompent l’unité et l’intégrité de la figure de la liberté comme ils brisent celles du moi dans sa forme extérieure – un moi à la fois individuel et collectif -, le contraignent à restructurer son identité.

Dans un tableau de 1990 intitulé Contrôle d’identité, la figure est si confuse que son anatomie et ses contours sont difficiles à discerner. Ce « contrôle d’identité » est une autre manière de représenter la liberté dans sa dislocation. Dans cette œuvre, comme dans l’ensemble de la production de Chamizo, cette rupture de l’identité mène à la restructuration d’un moi invisible et non identifiable qui soudain se manifeste à travers l’élaboration d’un langage plastique fécond. La force des couleurs, l’interpénétration des lignes figuratives confèrent à ce Contrôle d’identité une vitalité intense, ce que souligne Jacques Bouzerand : « Chamizo sait faire chanter l’acrylique, l’ombrer, le mettre en contradiction, le juxtaposer, le faire vivre. »

Vers une nouvelle conscience de soi : La relation entre l’individu et la société doit être ré-envisagée. À cette époque, Chamizo étudie la Déclaration universelle des droits de l’homme, où il lit: « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » De ces trois biens inaliénables ne reste que la vie; il s’y accroche, il veut en jouir le plus possible, en parler à travers ses œuvres: « ce qui m’intéresse le plus, dit-il, c’est la confrontation de l’être humain à une situation donnée, et les droits de l’homme sont préoccupants sur cette planète. La plupart de ses habitants ne savent même pas ce que ça veut dire, et ils sont confrontés à des situations inhumaines. Les droits de l’homme sont une utopie à laquelle on se réfère de temps en temps, et même dans des pays comme la France ou l’Allemagne ou les États-Unis, eh bien, il y a de grosses bavures ». La Déclaration universelle des droits de l’homme, il la trouve creuse. Tandis qu’il écrit et réécrit en plusieurs langues « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », il ressent le besoin de casser les mots, montrant ainsi que, le plus souvent, ils ne possèdent aucun sens dans la vie courante.

Or, on ne peut cogner sur les mots codifiés et sur le langage connu sans remettre en question le système de communication, lequel ne passe pas uniquement par les mots mais aussi par les médias. Chamizo est bien placé pour le savoir: en prison, les nouvelles parviennent avant tout par la télévision. Dès lors il n’hésite pas à peindre des télévisions; les « figures » et les « mots » colorés sortent de l’écran de ces postes qu’ils recouvrent entièrement, rendant vains l’image et l’outil même de la communication, son support. Comme si ce que l’on voyait ou ce que l’on entendait n’avait aucune importance, comme si tout était manipulé: « c’est dans cet esprit que j’ai travaillé sur des télévisions que j’ai volontairement tuées, cassées, écrit l’artiste, et je les ai sédimentées, pour qu’elles ressemblent à des sortes de sculptures inertes en ciment ».

Un match de boxe : Chamizo assène des coups à la phrase et à sa syntaxe, il boxe le mot et l’envoie balader aux quatre coins du ring. Dans sa chute le mot vole en éclats et ses lettres s’éparpillent. Plus ou moins déformées selon l’endroit et la position dans lesquels elles sont tombées, elles perdent leur signification; aux lettres familières de l’alphabet se substituent des fragments tantôt connus, tantôt inconnus.

À ce stade, Chamizo revient presque à son point de départ, celui du verbe, dans lequel la trace, conçue comme un témoignage culturel, s’exprime par le mot et l’image. Prenant l’aspect d' »idéogrammes » ou d' »iconogrammes », ces traces sont le fil qui permet de retrouver la pré-histoire de la langue et mène vers sa méta-histoire, vers le lieu où se rejoignent l’avant et l’après alphabet. « Cet événement fondateur, ce big-bang du langage de la peinture, écrit Jacques Bouzerand, ouvrent à Chamizo toutes les portes. Avec sept notes de musique, Beethoven et Jimmy Hendrix ont créé des univers incomparables et inouïs. Les mille milliards de combinaisons de Raymond Queneau ont réveillé la poésie. Chamizo orchestre ses symphonies cuivres et cymbales, flûtes et grosses caisses. Dans la sensation pure. Celle qui va plus loin que tous les mots. »

Boxer la langue, c’est tenter de la débarrasser du superflu pour abstraire le nécessaire. Cette abstraction lettrique porte des coups – noétiques et visuels – aux habitudes du spectateur, car les mots perdent leur sens et leur réalité visuelle. « Chamizo s’amuse (s’émerveille?) de cette « figuration lettrique », précise Laurence Revais. Le point d’un i jaillit tel un œil exorbité, le g fait la gueule et les barres des e sont bien utiles pour former des dents. Quant aux caractères cyrilliques et cunéiformes, quoi de plus idoine pour dessiner la cage thoracique d’un amant essoufflé ou les ailes d’un ange? » En perdant ainsi sens et réalité, les mots perdent également leur gravité. Signes d’une langue encore inconnue, ces lettres entre ciel et terre, telles des lettres astronautes, sont le produit d’un exercice consistant à mettre à l’épreuve les limites de l’identité picturale.

Loin d’une matérialité pléthorique de la peinture, loin aussi de la gravité picturale qui pourrait évoquer l’œuvre de Jean Fautrier, de Jean Dubuffet ou de Georg Baselitz, et plus loin encore de la figuration libre, la liberté de figurer de Chamizo conduit à la création de nombreux figuroïdes météoriques, issus du monde de la rue. Voyageant dans l’espace souvent monochrome du tableau ou dans ses profondeurs chromatiques, ces figures sortent des limites du cadre et donnent l’impression d’un théâtre d’ombres, de marionnettes, d’une chorégraphie, d’un décor ludique, d’un joyeux mélange de sculpture et de peinture. Dérangeantes car se tenant en équilibre entre le rationnel et l’absurde, ces figuroïdes procèdent d’un match de boxe incessant qui oppose l’expression plastique à la langue – picturale ou non; comme l’artiste le souligne lui-même, il « fait acte de peindre en détruisant le langage pour dire ce qu’il a à dire ».

Très proches des jeux électroniques et vidéo, de la réalité virtuelle, de la publicité et de la télévision, les créations de Chamizo révèlent un sens de l’espace et de la matière. Par les thèmes puisés parmi les figures de l’histoire et de la vie quotidienne – des célébrités et des anonymes qui entraînent des subversions constructives, des destructions constructives ; des caractères qui possèdent le don de la joie et de la rébellion ; des personnages issus de la fracture sociale, des sans-abri ; des victimes de guerre, le Christ, le footballeur, le top-model, Bacchus, Bill Clinton, Terminator, des figures du monde de la peinture, de la mythologie du cinéma… -, le travail de Chamizo s’apparente à des exercices spirituels pratiqués au quotidien et destinés à éprouver les limites du monde, du moi et de la créativité picturale – à s’y soumettre aussi.

Sa biographie par : Laurence Revais, journaliste et compagne de l’artiste (1951-2000)

Sa biographie par : Laurence Revais, journaliste et compagne de l’artiste (1951-2000)

1951-1968 : l’apprentissage

Didier Pierre Chamizo naît le 15 octobre 1951 à Cahors. Il vit au n° 6 de l’impasse Nadaillac avec sa grand-mère, sa mère et sa tante. À l’âge de sept ans il quitte Cahors pour Saint-Étienne. C’est un enfant intelligent mais turbulent, déjà doué pour les arts plastiques et curieux de tout, qui quitte l’école à treize ans pour entrer en apprentissage dans la serrurerie. Il dessine et peint depuis toujours et décide de s’inscrire, en septembre 1967, aux cours du soir de l’École des beaux-arts de Saint-Étienne. Là, au cours de l’hiver, il a l’occasion de présenter sa première exposition – des dessins – à la Maison de la culture. Les événements de mai 68 mettent un terme à son expérience aux Beaux-Arts.

1969-1972 : l’engagement politique

La tentation du héros habite Didier Chamizo: l’été 1969, il sauve trois personnes de la noyade dans un océan déchaîné à Contis-les-Bains. En décembre, il intègre le corps des Pompiers de Paris pour y faire son service militaire et il se fait remarquer par son insubordination en lisant Les Pensées de Mao Zedong dans la cour de la caserne. Son service achevé, il rejoint Saint-Étienne où il trouve un poste d’infirmier dans une chaudronnerie industrielle puis de soudeur à l’arc ; les petits boulots s’enchaînent, alimentant la révolte de Didier Chamizo contre la misère des travailleurs, et réveillant sa rébellion.

À partir de 1971, il est de toutes les manifestations : contre le nucléaire, contre la guerre au Vietnam, pour la libération de la femme, et il se politise fortement sans toutefois appartenir à un parti ou à un syndicat. Il se joint aux discussions de groupes d’étudiants organisés mais ne conçoit pas d’en rester aux discours. Il passe à l’action dans une démarche libertaire qui le conduit en Italie, en Allemagne et en Espagne, où il fait de l’agitation politique.

1973-1976 : de la clandestinité à la prison

À cette époque, l’artiste déchiré et intransigeant décide de détruire l’ensemble de sa production artistique ; il brûle trois cents peintures et dessins ainsi qu’un millier de poèmes. Chamizo est en guerre, ses causes ont besoin d’armes et d’argent. Il entre alors dans la clandestinité afin de soutenir des groupuscules armés en Europe.

Marié en décembre 1972, père d’Yvon-John né en janvier 1973, il sera arrêté et mis en détention en juin 1973. Le jugement intervenu le 18 décembre 1975 le condamne à cinq années d’emprisonnement pour l’attaque de la banque Veuve Morin-Pons à Saint-Étienne.

Toujours politisé, il participe aux mouvements de détenus de l’année 1974 et au Comité d’action des prisonniers. La révolte carcérale est motivée par des conditions de détention insoutenables. Didier Chamizo les connaît bien pour avoir, au cours de cette première peine, vécu l’enfermement dans les « cages à poules » de la prison d’Eysses, dans le Lot-et-Garonne.

1977-1980 : une réinsertion

Libéré en 1977, Didier Chamizo retrouve sa femme et son fils. Il a renoncé à la lutte armée et cherche du travail, conscient de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille avec sa seule peinture. En 1979, il travaille comme chauffeur-livreur pour les Nouvelles Messageries de Presse Parisienne, à Lyon. Pour la première fois de son existence, il connaît un épanouissement dans le monde du travail. Son sens de l’analyse, son esprit de synthèse le poussent à faire des remarques sur l’organisation du travail; il est écouté et, en l’espace de dix mois, accède à la fonction de responsable de Midi-Poste, société commerciale des N.M.P.P. pour la région Sud-Est. Il peint toujours, quand il a du temps libre, une figuration critique ou narrative.

1981-1982 : la seconde arrestation

La réussite de sa réinsertion ne fait aucun doute, si bien que le procureur de Vienne lui demande d’héberger l’un de ses ex-codétenus qui vient d’être libéré. Chamizo accepte, ignorant que cela va l’entraîner dans une spirale infernale. Cet homme à qui il offre le gîte va se livrer, chez son hôte, à un trafic d’armes. Le jour de la livraison, Chamizo, ignorant tout, est seul chez lui. L’homme qu’il héberge s’est miraculeusement absenté mais les policiers qui suivaient l’affaire sont bien là. Nous sommes le 10 mai 1981, Didier Chamizo est arrêté pour la seconde fois et il doit répondre de l’accusation de trafic d’armes. Il est incarcéré pendant un an à la prison Saint-Paul de Lyon avant de passer en procès. Le non-lieu est rendu, assorti d’une libération conditionnelle.

Le 1er avril 1982, Chamizo est libre mais seul, son mariage n’a pas résisté à cette nouvelle épreuve. Il a cinquante-deux francs en poche et ne sait où aller. La seule personne qui lui ouvre sa porte s’appelle Raymond Vaccarizzi, le chef d’un célèbre gang de la région lyonnaise. Les deux hommes se sont connus en prison où ils ont été deux fois codétenus. Très vite, Chamizo apprend incidemment qu’il est recherché par la police dans le cadre d’un hold-up sanglant. Innocent mais convaincu par expérience qu’il aura beaucoup de mal à le faire entendre, n’envisageant pas de retourner en prison, il prend peur et part se réfugier à Amsterdam. Là, il contacte des galeries et commence à préparer une exposition de dessins.

1982 : l’accident

Mais la cavale lui pèse, et son innocence le pousse à revenir en France pour consulter ses avocats. Avec eux, il convient d’une reddition auprès du procureur de la République après le week-end du 11 novembre. Ce 11 novembre 1982, tandis qu’il roule à moto entre Saint-Étienne et Lyon sous une subite tempête de neige, une altercation se produit avec un chauffard mécontent d’avoir été doublé. Une course poursuite de plusieurs kilomètres s’engage alors sur l’autoroute. La voiture accroche la moto, qui cale. Le chauffard sort de son véhicule. Échange de coups de poings. Puis la voiture fait demi-tour et revient à une allure folle sur Chamizo qui se tient toujours à l’arrêt, sur le bas-côté. C’est le grand saut. Témoins de la scène, des policiers retrouvent une dizaine de mètres plus bas, de l’autre côté de la rambarde, un homme sans connaissance, au corps disloqué. L’ambulance arrivée sur les lieux embarque un moribond : trente fractures des jambes et du bassin, traumatisme crânien, main droite écrasée. Chamizo restera dans un état comateux pendant un mois, enfermé dans une chambre d’hôpital aux vitres et aux portes blindées, gardé en permanence par des policiers.

1983-1984 : la rééducation

Survenu un jour avant sa reddition, l’accident projette de nouveau Didier Chamizo dans un cycle infernal. Quand il reprend connaissance, il se voit accusé de nombreux délits qui sont reprochés au gang de Raymond Vaccarizzi. Innocent, il déploie son énergie à regagner tout d’abord son intégrité physique. Emprisonné au quartier d’isolement de la Talaudière, à Saint-Étienne, il se rééduque et peint. Sa main droite retrouve peu à peu sa maîtrise, il dessine beaucoup et peint à l’huile des œuvres datées de 1984-1985 – qu’il refuse toujours d’exposer.

Assis dans un fauteuil roulant, Chamizo comparaît à nouveau. Le 28 mars 1984, pour les coups échangés avec le chauffard, il écope de quatre années d’emprisonnement. Afin d’expliquer la lourdeur inconsidérée de la peine, le procureur lui dira: « Nous savons que vous n’avez pas fait grand-chose sur l’autoroute, mais l’occasion de vous tenir est trop belle. »

1985-1986 : les débuts de la liberté

En 1985, les premières toiles de la série « Liberté » sont peintes à la prison de Saint-Étienne, message lancé par le peintre détenu lors du bicentenaire de l’indépendance des États-Unis. Cette année-là, le tribunal de grande instance de Lyon ajoute trente mois. En juillet 1986, ce même tribunal condamne Didier Chamizo à cinq ans pour association de malfaiteurs. Quand il clame son innocence, il prend durement conscience que son passé pénal lui ôte toute crédibilité ; il décide cependant de faire appel, ne pouvant supporter l’illégalité d’une condamnation pour association de malfaiteurs tandis qu’il a bénéficié d’un non-lieu définitif pour le délit. Durant ce procès, maître La Phuong, l’un de ses avocats, dira à la cour: « Vous voulez juger Chamizo, alors réécrivez un code pénal pour lui. »

1986-1987 : L’Écrou et la peinture

En 1986, Chamizo est en prison à Lyon. Il peint à la bibliothèque et dans sa cellule. Touché par la détresse et par le désœuvrement des mineurs incarcérés, il crée pour eux un atelier de peinture. Impliqué, comme toujours, dans l’amélioration des conditions de détention, il redonne vie au magazine L’Écrou avec l’aide d’une petite équipe de détenus – ce magazine avait été fondé en 1982 avec le soutien de Christian Carlier, alors directeur. De 1986 à 1989, Chamizo en assurera les fonctions de rédacteur en chef, de pigiste et surtout d’illustrateur.

Les parloirs du détenu tiennent plus du salon que de la geôle. Des journalistes viennent y interviewer ce phénomène: Cécile Philippe, grand reporter à FR3 Rhône-Alpes, le filme en détention et crée le comité de soutien à Didier Chamizo; René Deroudille, éminent critique d’art, découvre le peintre et salue dans un article reproduit dans L’Écrou la série « Liberté », « marquée par les cris de communication et d’indépendance d’un artiste au cœur pur ». À chaque fois qu’il en aura l’occasion, le critique rappellera dans la presse locale lyonnaise l’existence et la force de l’œuvre de l’artiste emprisonné.

Au début de l’année 1987, François Reichenbach obtient l’autorisation de filmer Chamizo en détention à Saint-Paul. Le 19 février 1987, la cour d’appel de Lyon doit juger non pas le procès d’un gangster mais celui d’un artiste emprisonné et fortement médiatisé. La sanction tombe: huit ans, sans confusion avec les peines précédentes, ce qui porte la peine d’emprisonnement à quatorze ans et demi, suivis de dix ans d’interdiction de séjour dans les principaux départements français. Atterré, Chamizo retourne dans sa cellule où il se consacre plus que jamais à la peinture. Sa mère et son beau-père lui permettent d’exercer son activité artistique. Ils convoient le matériel nécessaire, négocient sans cesse avec la direction afin de pouvoir sortir les toiles achevées et représentent Chamizo à tous les vernissages – puisqu’il n’a jamais obtenu de permission pour s’y rendre.

1987-1988 : exposer la Liberté

Entre juin 1987 et avril 1988, l’exposition « Liberté » est présentée dans six villes françaises, parmi lesquelles la fondation Boris Vian, à Prades et à Paris, et « Octobre des Arts », à Lyon. Chamizo enfermé, le cadre de la toile ne suffit pas toujours. Durant l’été 1988, il dirige une équipe de détenus et peint avec eux l’intégralité du couloir souterrain qui relie les prisons Saint-Joseph et Saint-Paul. Là, sur le mur de béton, il créera son premier Quatre en cellule.

En août 1988, François Reichenbach rendra une seconde visite à Chamizo, et un portrait du peintre sera intégré à la première partie du film La Création vagabonde, diffusé sur Antenne 2 en 1990.

1989 : Révolution

De la série « Liberté » le peintre passe à la série « Révolution ». Marianne, La Marseillaise de Rude, le David Apollon de Michel-Ange remplacent la statue de la Liberté. En 1989, le ministère de la Culture nomme Chamizo lauréat du bicentenaire. Tout d’abord présentée à l’hôtel de ville de Lyon, « Révolution », une série délibérément populaire, obtient un tel succès que son exposition est programmée dans neuf villes en cette année de célébration. Hélas, le succès remporté par un artiste détenu fait peur à l’administration pénitentiaire et, au mois de mai, Chamizo apprend qu’il est transféré à la maison centrale de Val-de-Reuil, dans l’Eure. Les expositions sont annulées. Une fois encore, Chamizo est durement touché, il ne comprend pas que l’on balaie ainsi ses longues années de travail acharné. Son transfèrement remet en cause toute l’organisation matérielle qu’il avait réussi à monter peu à peu. Le début de son incarcération à Val-de-Reuil le contraint à renégocier le droit de peindre, à obtenir un lieu pour le faire, à décrocher l’autorisation d’introduire en prison peintures, pinceaux et toiles, à sortir les œuvres achevées… Il faudra l’intervention du ministre de la Culture Jack Lang pour qu’il ait, à nouveau, les moyens de travailler.

1990-1991 : jeux de mots

Chamizo se consacre dès lors à développer l’ »abstraction lettrique », une imbrication colorée de mots chers à son cœur, ceux de l’article 3 de La Déclaration universelle des droits de l’homme: « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Écrits dans toutes les langues, ces mots s’épanouissent en fond de ses tableaux ou sur des carcasses de téléviseurs. Les œuvres sont présentées à Lyon, à la galerie Chomarat, sous le titre Printemps 90. Puis elles franchissent l’Atlantique pour une exposition personnelle à la Binotti Gallery de New York. En décembre, les toiles sont montrées à Paris, à la galerie Albert Ier. Là, en pleine crise du marché de l’art, dix-sept toiles sur les dix-neuf exposées sont vendues le soir même du vernissage.

En juillet 1991, au terme de neuf années d’emprisonnement, Chamizo bénéficie de sa première permission. C’est là qu’il va rencontrer « Lolo », journaliste avec qui il correspondait de temps en temps. C’est le coup de foudre. La libération est proche. À la fin du mois d’août, ils se retrouvent à l’occasion d’un nouveau transfèrement vers la maison d’arrêt de Cahors où l’artiste doit bénéficier d’une semi-liberté pour achever sa peine. Il est libéré le 11 novembre 1991.

1992 : Chamizo fait le mur

Chamizo reste un paria dans son pays; désormais commence une seconde peine, l’interdiction de séjour de dix ans qui l’empêche de se déplacer ou de vivre où il le souhaiterait. Un grand chantier l’attend dans le Lot: le mur de Douelle. Durant l’été 1992, il réalise une peinture monumentale de huit cents mètres carrés sur un mur de béton brut implanté en bordure de la rivière Lot. Il y relate à sa manière huit mille ans d’histoire du vin, soutenu dans ce projet par le ministère de la Culture et la Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Le mois de novembre voit aboutir Complicités d’évasions à Lyon puis à Créteil, un projet dont l’artiste était l’initiateur intra-muros. Chamizo n’est plus incarcéré et participe à l’exposition collective aux côtés de Gérard Garouste, Philippe Favier, Robert Combas, des frères Hervé et Richard Di Rosa…, quarante artistes ayant répondu à l’invitation de rentrer en prison pour rencontrer les détenus autour des pratiques artistiques. Chamizo est convié à participer au colloque de Créteil, et son intervention sera retranscrite dans l’ouvrage Création et prison, paru aux Éditions de l’Atelier. Puis il s’envole pour la Réunion où il fait une intervention aux Beaux-Arts du Port et peint en direct, devant les étudiants, deux portes de l’école.

1993 : la grâce

Chamizo réside en Ardèche quand, en janvier 1993, il reçoit un courrier de la chancellerie. François Mitterrand vient de lui accorder une grâce présidentielle. L’artiste est enfin libre. En mai, il expose à la galerie de Nesle, un espace magnifique de huit cents mètres carrés, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. L’endroit est prêté à des artistes par les propriétaires, Hélène et Jacques Bonnaud. Chamizo tient là l’occasion de présenter la quasi-totalité des œuvres produites entre 1991 et 1993.

En octobre 1993, il se rend au vernissage de son exposition au centre culturel d’Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, accompagné d’un nourrisson: son second fils, Mahé, est né quelques semaines auparavant et fait sa première sortie. Cette exposition sera l’occasion pour Chamizo de réaliser une œuvre de commande portant sur l’histoire d’Andrézieux devant les enfants des écoles qui suivent attentivement le travail du peintre. En novembre, Chamizo emménage à Paris.

1994 : découvertes

En 1994, les expositions s’enchaînent: tout d’abord, en mars, un solo-show au salon « Découvertes » avec la galerie des 4 Coins de Roanne puis, en avril, une nouvelle exposition à la galerie de Nesle. En août, les Corridas rythment la feria de Dax; en septembre, Chamizo peint le fond de scène de la fête de l’Humanité, sur le thème de la danse, tout en participant à l’exposition « Plis d’excellence » au musée de la Poste, où sont présentées ses Lettres d’amour à Lolo, hautes de plus de deux mètres. L’année s’achève avec l’entrée de l’art contemporain au cirque: Chamizo réalise le rideau de scène pour la soirée de gala du cirque Arlette Gruss, sur une idée d’Yves Mourousi.

1995 : passeport pour l’art

En février 1995, Fragments Éditions consacrent à Chamizo un petit ouvrage appartenant à la collection « Passeport ». Deux galeries parisiennes montrent ses œuvres: Éric de Montbel en mai, puis S. 21, qui expose Jean-Pierre Raynaud, Chassepot, Richard Di Rosa, décide d’accueillir ses travaux en permanence. Le printemps est ensuite consacré à un petit séjour en Camargue pour découvrir la course camarguaise afin de préparer une exposition d’œuvres sur papier à la Maison du peuple du Cailar, en juillet.

La fin de l’année offre à Chamizo l’occasion de renouer avec le grand format qu’il affectionne: Jacques Konckier lui passe commande, pour la fondation Balenciaga, d’une œuvre de deux mètres sur deux, sur le thème de Narcisse. Puis une sélection de peintures récentes fait le voyage jusqu’à Abu-Dhabi pour une exposition privée au palais de Ganthoot.

1996 : à Surabaya

Début 1996, Chamizo crée une sculpture, Le Livre magique, pour « Livrôtrésors », exposition organisée par le centre culturel Aragon d’Oyonnax. En septembre, il peint pour le cinquantenaire de Filofax, à la galerie Gilbert Brownstone ; il s’associe à « Schizophrénies-Discordances », une présentation collective qui se tient salle Gaveau, à Paris, aux côtés de Peter Klasen, Erró, Ben, Combas… Puis la ville d’Hirson, en Picardie, accueille la rétrospective « Droits de l’homme 1986/1996 » dans l’abbaye Saint-Michel. Plusieurs projets d’expositions à l’étranger sont nés. Le premier se réalise: d’octobre à décembre, Chamizo réside et expose au centre culturel français de Surabaya, en Indonésie. Côté création, sous le pseudonyme « Chamirosa », des œuvres peintes naissent d’un travail à quatre mains, en collaboration avec le sculpteur Richard Di Rosa, d’après les contes et les légendes du monde entier. L’idée en est venue aux deux artistes, amis et presque voisins d’atelier, pour l’exposition « Rendez-vous conte » du centre culturel Aragon d’Oyonnax. Cette exposition ouvre l’année 1997.

1997 : l’Église est cathodique

Le mois de juin 1997 est celui de l’exposition « Art dans la ville » à Saint-Étienne, où Chamizo présente, chez Horizons Nomades, un petit parcours rétrospectif ainsi que les six premiers tableaux de la série « Masques » qui produit un grand effet. En septembre, la rétrospective « Droits de l’homme 1986/ 1996 » s’installe à Fourmies, en Picardie, et « Ma mythologie du cinéma » célèbre le festival du cinéma américain de Deauville, au casino.

Parallèlement à son œuvre, Chamizo s’implique activement, et volontairement sans éclats médiatiques, à des actions humanitaires en faveur des enfants. Tout au long du conflit yougoslave, il a mobilisé de nombreux amis artistes pour collecter argent et produits de première nécessité. Ensemble, ils offrent à la fin de la guerre de nombreuses œuvres à l’Académie des beaux-arts de Sarajevo. Chamizo n’est pas homme à renier son passé, aussi répond-il souvent aux demandes d’interventions lors de colloques portant sur la prison. En octobre 1997, il retrouve Caroline Legendre, qui avait co-écrit Création et prison, et il lui accorde une longue interview publiée dans Le Journal des psychologues.

À l’atelier, Chamizo poursuit sa quête de « Masques » en même temps qu’il donne naissance à une autre série, « L’Église cathodique ».

1998 : planète foot

En juin 1998, Chamizo participe à « 80 artistes autour du Mondial », une exposition collective organisée par la galerie Enrico Navarra, à Paris, avec Francesco Clemente, Jeff Koons, César, Arman, Niki de Saint-Phalle, Kenny Scharf… Chamizo ne sera à Paris que pour la photographie de groupe des artistes participants. En effet, il retourne à Saint-Étienne pour un mois, juste le temps de s’attaquer à un nouveau mur. Le thème en est Planète Foot, et le lieu est un mur pignon du quartier de La Terrasse. Une fois encore, l’artiste renoue avec le public ce contact direct qu’il apprécie tant. Passants et automobilistes le rencontrent autour de son « atelier-échafaudage » et suivent pendant quatre semaines la réalisation d’une œuvre d’art contemporain, en pleine rue. Puis il part trois semaines à Blainville-sur-Mer, dans le Cotentin, où il anime un atelier d’arts plastiques destiné aux adolescents d’un centre de vacances. C’est là, au château de Gonneville, que seront érigés les Trois Totems. L’année 1998 se clôt sur une nouvelle exposition stéphanoise, à la galerie Les Tournesols, où Chamizo présente ses tableaux aux côtés des sculptures de Richard Di Rosa.

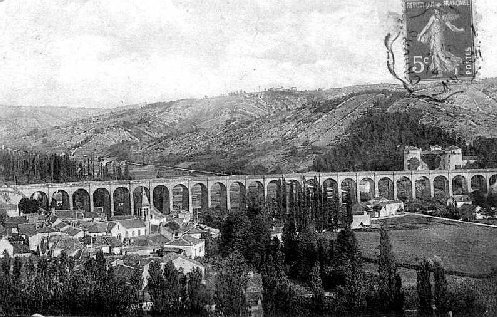

L’année 1999 est marquée par la rétrospective. À Cahors, le musée Henri Martin, la Chantrerie et la galerie d’Art fêtent l’enfant du pays en initiant la rétrospective Chamizo. Un parcours éclaté. Puis ce sera le grand saut vers le Nouveau Monde: pour l’an 2000, à New York, Marisa Berenson offre l’occasion d’apprécier Chamizo dans sa très belle galerie de Soho. Quant aux inévitables célébrations du millénaire, le bouillonnant artiste, qui se rêve citoyen du monde, s’interroge: « Qu’allons-nous fêter? Deux mille ans de barbarie ? » Mais rebondissant, comme toujours, il ajoute déjà qu’il aimerait faire une action pour les enfants, une action pour le futur.

Loin d’être un inconnu sur la planète Quercy, Christian Verdun est avant tout artiste plasticien-illustrateur. Dans le Lot qu’il choisit dans les années 80, le « Professeur d’art plastique » s’investit aussi dans une foultitude d’entreprises artistiques telles qu’expos, performances…. Depuis quelques années, il vous reçoit dans son « petit musée personnel » dans son village d’Arcambal. Vous y découvrirez parmi ses oeuvres, des expositions temporaires d’artistes reconnus ou en devenir.

Loin d’être un inconnu sur la planète Quercy, Christian Verdun est avant tout artiste plasticien-illustrateur. Dans le Lot qu’il choisit dans les années 80, le « Professeur d’art plastique » s’investit aussi dans une foultitude d’entreprises artistiques telles qu’expos, performances…. Depuis quelques années, il vous reçoit dans son « petit musée personnel » dans son village d’Arcambal. Vous y découvrirez parmi ses oeuvres, des expositions temporaires d’artistes reconnus ou en devenir.

C’est aussi un ami de Quercy.net que nous remercions pour sa création qui illustre nos pages pour les prochaines semaines et les premiers pas de 2020. Retrouvez en cliquant sur le visuel ci-dessous, toutes les thématiques que nous mettons en valeur dans nos pages.

Marc LAFEUILLE est fils, petit fils, arrière petits fils, etc, etc … de quercynois et plus particulièrement du nord du Lot. Tous ses ancêtres reposent à Gramat, Saint Denis Les Martel, …

La vie ne lui a pas permis d’habiter le Lot mais il y vient plusieurs mois par an quand même (à Creysse).

Côté photo, c’est un autodidacte en numérique, après plusieurs années à shooter en argentique avec mon Nikon F2. Puis un jour, après avoir parcouru forum, pages facebook et sites professionnels, il a décidé de franchir le pas avec son D7500 .

Sa devise : En photo, comme dans toute forme d’art, la sincérité est toujours préférable à la qualité. Elle montre plus les lumières de son cœur que la brillance de son cerveau.

Retrouvez ses photos dans deux galeries : Cabrerets et Rocamadour

|

|

| Rocamadour | Cabrerets |

Le martien de la combe de la croix

par Bernard Davidou

Parfois, les soirs d’été après le repas, je prends ma canne et je me laisse porter par mes pas. Tout en remuant les pensées de la semaine, je rends visite à mes amis les chênes, j’écoute le vent et essaye de surprendre les biches ou sangliers qui sont très nombreux dans nos bois.

Je devine sous le tapis végétal, les traces de nos prédécesseurs, murettes, gariottes ou chemins abandonnés, pampres attestant la présence d’une ancienne vigne et j’imagine les hommes qui depuis les soldats sur la voie romaine à nos jours se sont succédés sur cette terre ingrate où je suis né et je retournerai.

Je devine sous le tapis végétal, les traces de nos prédécesseurs, murettes, gariottes ou chemins abandonnés, pampres attestant la présence d’une ancienne vigne et j’imagine les hommes qui depuis les soldats sur la voie romaine à nos jours se sont succédés sur cette terre ingrate où je suis né et je retournerai.

Un jour mes pas me conduisirent dans la combe de la croix (sur la commune de Calamane) où je m’assis sur une souche pour profiter des dernières couleurs du ciel. Devant moi s’étendait une petite clairière.

Tout était calme et le jour finissait doucement, me permettant de retrouver l’équilibre après une semaine dans la fébrilité de Toulouse. Dans le cours de ma rêverie je me remémorais les propos de mon ami Daniel à qui j’avais fait lire quelques jours auparavant une de ces petites histoires où, sur une page maximum, je raconte un souvenir ou invente une histoire autour de celui-ci.

« C’est bien toi ! Tu es toujours tourné vers le passé de ton village natal. » Je n’ai jamais eu d’autre ambition ce faisant, que de m’évader d’un « comité stratégique de direction » ou d’une réunion de type « brain storming » décidée par le président sur le conseil cher payé d’un consultant, (comme Daniel), extérieur à l’entreprise qui avait la faveur très éphémère du précédent.

Cependant, Daniel avait raison et comme je regrettais de ne pas être né plus tard, au cœur d’une ville tentaculaire, dans un appartement aseptisé et ripoliné et une famille sans passé, ne faisant aucun cas de ces absurdités. La vie eut été plus simple, je n’aurais eu que l’avenir à assumer.

J’en étais là de mes pensées lorsque je pris conscience de sa présence attentive mais discrète. Il m’observait sans bouger depuis quelque temps certainement, car les grillons et les oiseaux dont j’avais inconsciemment noté le silence subit peu de temps auparavant avaient repris leurs chants.

C’était un petit homme vert de la tête aux pieds, affublé d’une antenne sur le casque et d’un giro-phare que – me dit-il plus tard – les règles de la politesse martienne obligent à éteindre quand on veut engager la conversation.

Nous nous saluâmes fort civilement et je l’invitai à prendre place à côté de moi sur mon tronc d’agar. Après quelques banalités sur le temps sur terre, la dernière histoire de Bouvard aux grosses têtes, il me demanda de reprendre le cours de mes réflexions qu’il avait suivi car il accédait sans peine à la longueur d’onde de celles-ci, comme celles de tous les autres humains: Il avait été programmé pour cela avant son départ de sa base cosmique, (baptisée «Aldous Huxley » en hommage à notre écrivain visionnaire,) dont il me montra la direction dans le ciel.

Peu soucieux de trouver un allié à Daniel et un second détracteur de mes rêveries, je refusai de les poursuivre et lui demandai de me parler de lui et de ses souvenirs de jeunesse.

Il se figea dans un garde-à-vous impeccable et éructa une bordée de x d’y de z et de t suivie d’un numéro qui correspond à son nom mais contient aussi toute l’information utile pour le joindre et le réparer quand c’est nécessaire. Il me parla un peu de sa naissance qui résultait d’une manipulation de cellules « in vitro » dans le laboratoire central (1), mais fût incapable de m’en dire plus sur ce qu’avait été son enfance ou l’histoire de sa famille.

Il semblait gêné d’aborder ce sujet, comme s’il était obscène ou injurieux d’évoquer tout ce qui a trait à la mémoire. Pressé par mes questions, je compris par ses réponses que le mot « mémoire » n’avait pas, chez lui, le sens que nous lui donnons. Il s’agissait pour lui d’un terme technique qui désignait l’information que le laboratoire central installait dans chaque individu. Celle-ci était limitée au strict nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine ultra-sophistiquée qu’il était.

Je n’insistai pas sur ce sujet. Après un moment de silence qui nous permit d’apprécier la féerie du crépuscule qui s’installait, il en vint à ce qui était son objectif en venant vers moi. Peu de temps auparavant, sur ordre du grand ordonnateur d’Huxley, il avait récupéré deux de nos compatriotes « le bombé » et «le glaude », afin de produire sur sa planète la fameuse soupe aux choux décrite par René Fallet.

Sa seconde mission, aujourd’hui, consistait à trouver la boisson qui serait digne d’accompagner ce plat qui, depuis lors, faisait fureur sur mars. Sans hésiter et avec le prosélytisme que j’ai toujours manifesté pour notre noble breuvage, je lui suggérai le vin de Cahors. Je lui conseillai aussi, pour les soifs d’entre les repas, un fond de verre de cet excellent « ratafia » que fabrique mon Beau-Frère, René.

Malgré le nombre respectable de méga-hertz de son unité centrale il eut du mal à prononcer correctement ce mot et s’amusait à le répéter comme un parisien en vacances chez nous. Il voulut goûter l’un puis l’autre puis l’un puis recommencer revenant sur le premier et ne souvenant plus du second qu’il fallait regoûter…

Verre après verre, il appréciait de plus en plus les deux nectars. Il avait du mal à comprendre comment, des terriens aussi en retard sur le plan technique, avaient acquis une avance aussi considérable dans ce domaine œnologique précis. Je lui expliquai le long travail de mémoire qui, depuis Noé, l’antiquité, les romains, le bon roi Henri, jusqu’à mon oncle Robert et maintenant son fils, avait abouti au produit parfait qu’il appréciait tant et qui pouvait accompagner la fameuse soupe aux choux pour laquelle René Fallet avait oublié d’indiquer la boisson.

La nuit avançait, les merles s’étaient tus et les hauteurs de Saint-Pierre LaFeuille, à l’est, commençaient à rosir. Il décida de repartir en emportant une de mes bouteilles « Domaine des Tilleuls 1985 » qui fait l’orgueil de mon Tonton et la joie de son neveu.

Je l’accompagnai jusqu’à sa soucoupe qui, malgré l’aube naissante, illuminait toute la clairière. Après un dernier signe d’adieu de son bras manipulateur robotisé, il mit le contact, tira sur le démarreur, tira sur le démarreur, … tira sur le démarreur, … agita ses antennes avec colère et dit quelque chose que je ne compris pas mais qui ne devait pas être très joli, … tira à nouveau sur le démarreur … mais rien ne vint.

Alors, et là Daniel ne me croira pas quand il me lira, mais je jure que c’est la vérité : M’arc-boutant sur le tronc d’Agar, sur les pampres de vigne et sur la gariotte en ruine, j’ai poussé son magnifique vaisseau jusqu’à ce qu’il démarre enfin dans un énorme nuage bleuté d’ozone malodorant.

Depuis cette soirée, je n’ai pas revu mon martien. Je sais qu’il reviendras’approvisionner (celui qui a goûté à nos produits ne peut pas les oublier) et que je ne le suivrai pas puisque les vignes sont dans les environs de Cahors et pas ailleurs. Je regarde souvent le ciel étoilé en pensant à lui et certains soirs il me semble y voir un point vert qui scintille.

(1) L.C.A.H.F.T. Laboratoire Central d’Approvisionnement en Humanoïdes à Flux Tendu (« just in time » pour ceux qui préfèrent)

PS : Je dédie cet amusement à Daniel SANSEIGNE, Consultant en Knowledge Management, spécialiste de la mémoire des entreprises. Avec mes amitiés. Par ailleurs, Daniel, diplômé des Eaux et Forêts est un éminent amateur de « ratafia ».

Bernard DAVIDOU Juillet 200

par Bernard Davidou

Cette histoire m’a été racontée par mon père qui la tenait du sien. Notre lignée (je n’aime pas ce mot que les hommes de notre contrée emploient dans leur patois avec le sens de bois coupé pour aller au feu), franchit les millénaires en deux ou trois générations, mais nous avons l’habitude de compter les années, comme le font les humains, depuis la naissance du Christ.

Vous noterez que pour eux, il faut plus de trente générations pour un millénaire.  Pour cette raison cette histoire s’est perdue dans leur souvenir. Je vais donc vous la restituer.

Pour cette raison cette histoire s’est perdue dans leur souvenir. Je vais donc vous la restituer.

C’était au cours des années qui ont précédé l’an mille. Mon Grand-Père s’était pris d’amitié et de compassion pour un vieil homme qui vivait sur le causse de Calamane, non loin de notre terre de Berthot.

Il avait l’habitude d’écouter et observer la nature et appris ainsi le langage des végétaux et des animaux. Il avait avec mon aïeul, les soirs d’hiver, de longues conversations silencieuses empreintes de cette sagesse qui nous est naturelle, mais qui, disait mon ancêtre, est exceptionnelle chez les humains.

Peu avant l’an mille, les hommes avaient, à Paris, un roi qui s’appelait Robert II. Il était fils et successeur de Hugues CAPET fondateur de la dynastie. Malgré sa grande piété, il s’était mis en tête de divorcer de la belle Rozala, fille de Béranger roi d’Italie, pour épouser sa cousine Berthe veuve d’un petit comte de province (dont il était fort épris malgré ses grands pieds).

Bien que son comportement et son assiduité aux offices lui aient valu le surnom de » Robert le pieux « , il aimait la compagnie des filles. Il se maria une troisième fois quelques années plus tard. Le pape menaçait Robert d’excommunication (ce qu’il se résolut à faire finalement) et l’affaire, avec l’anarchie dans laquelle se trouvait le royaume et la réputation de fainéantise que s’étaient forgé les rois précédents, occupait les conversations des hommes de toutes conditions.

A cette époque, où les rares et courtes périodes de paix et de relative prospérité alternaient avec la barbarie de la guerre, les famines ou les épidémies, tout était sujet de pessimisme et raison de désespérer pour le vieillard qui, de plus ayant perdu ses enfants en bas age, était persuadé que tous ces signes annonçaient avec la fin du millénaire, celle de son espèce et des temps. Cet avis, disait-il, était partagé par ses semblables qui déploraient, eux aussi, le relâchement général des mœurs et de la religion.

Nous avions encore, en cette fin du premier millénaire, la suprématie sur la forêt qui s’étendait sur la presque totalité du royaume. Le » Mas del Leu » était habité par des loups qui lui avaient donné son nom. Des moines avaient repris une vieille villa gallo-romaine à » Bouydou » et s’occupaient à reconstruire et défricher, abattant à grands cris nos cousins issus des glands que les animaux avaient disséminés aux quatre coins du causse. La cloche de leur chapelle égrenait les heures de la journée.

La beauté de cette nature presque vierge que le soleil réinventait chaque matin, le travail des hommes et leurs efforts pour coloniser cette terre qui leur était destinée depuis la bible, tout était pour mon grand-père motif de joie, d’émerveillement et de confiance.

L’homme l’écoutait poliment sans le croire ou partager son assurance dans l’avenir.

Au fil des jours, il espaça ses visites , les rhumatismes, la vieillesse l’empêchaient de rendre visite plus souvent à son ami. Puis il ne vint plus et le glas de Calamane porté par le vent mauvais du nord renseigna mon grand-père sur les raisons de son absence.

Mon aïeul resta seul, pleurant son ami de toutes ses feuilles. L’an mille tant redouté vint puis disparut et avec lui les terreurs des hommes. Le défrichement timidement engagé s’amplifia, les terres vierges mises en culture, les nouvelles techniques d’assolement triennal, d’attelage par joug frontal permirent le développement de la population. Les hommes oublièrent la terreur de l’an mille.

Peu après on vit s’installer à Berthot un jeune couple avec un petit prince blond comme le blé qui désormais remplaçait la broussaille et les bois.

Le vieillard avait eu tort de penser que le temps allait s’arrêter et qu’il n’aurait pas de succession. Les hommes, dés qu’ils eurent repris espoir perdirent l’habitude de parler aux chênes, mais nous continuons à les observer et les aimer.

Le vieillard avait eu tort de penser que le temps allait s’arrêter et qu’il n’aurait pas de succession. Les hommes, dés qu’ils eurent repris espoir perdirent l’habitude de parler aux chênes, mais nous continuons à les observer et les aimer.

Si l’an deux mille ou Internet vous font peur, retrouvez notre langage, venez me voir, je vous l’apprendrai : Je suis le gros chêne de Bayonnet sur le bord du plateau. Je vous connais tous, le soir je contemple les lumières de vos maisons du haut de Calamane mais aussi des villages environnants que sont Espère, Mercués, Douelle, Caillac ou Saint-Henri, Saint Pierre la Feuille …. (en étirant beaucoup mes plus hautes branches j’arrive à voir le bourg de Calamane et Nuzéjouls).

Venez vous asseoir entre mes racines, je vous apprendrai l’optimisme.

PS : Je dédie ce texte à Claudine, Jean-Pierre et leur petit prince blond.

Bernard DAVIDOU 6 décembre 1999

Le Voyage

par Philippe Desjeux Extrait …

Il avait été prévu de quitter le Val de Loire pour rejoindre le Quercy et de passer quelques jours dans la propriété dont Flavien avait hérité des ses parents dans le Lot.

Après Brive et Martel, après le passage de la Dordogne à Montvalent la route remonte sur le causse de Rocamadour, traversant des étendues caillouteuses, plus ou moins désertiques, parsemées de loin en loin de bouquets de genévriers autour desquels poussent seulement quelques herbes rares. Et puis, tout d’un seul coup, en arrivant à Alvignac, le paysage change.

On quitte le causse pour rentrer dans la Limargue, cette bande de terre fertile et verte, qui s’étend au nord, de Rocamadour à Saint Céré, en passant par Padirac. La coupure d’avec le causse est très brusque, mais, néanmoins, les habitudes de vie, de l’un ou l’autre coté, ne diffèrent guère. Le sentiment d’appartenance à une région bien déterminée ne touche pas les autochtones. Pourtant les familles ne sont pas dispersées. Elles vivent depuis toujours dans les mêmes lieux, sur les mêmes terres, enracinées.

En fin d’après midi, après avoir traversé cette bande de terre fertile, ils arrivèrent de nouveau dans le causse, de l’autre coté de Gramat, à Lunegarde.

C’est là que Flavien avait sa propriété, un manoir du XVIII ème siècle, carré, trapu, avec une cour intérieure marquée en son milieu par un puits à qui l’on avait gardé son caractère un peu vieillot.

C’est là que Flavien avait sa propriété, un manoir du XVIII ème siècle, carré, trapu, avec une cour intérieure marquée en son milieu par un puits à qui l’on avait gardé son caractère un peu vieillot.

La maison, couverte de lierre, dans le style des maisons quercynoises, au toit de tuiles vieillies, était flanquée à l’ouest d’une tour carrée, qui, sans doute jadis avait servi de pigeonnier, mais où une vaste chambre confortable avait été aménagée. La vue par les fenêtres qui donnaient sur le causse portait au loin jusqu’à la braunhie, cette forêt de petits chênes rabougris, dans laquelle les promeneurs non initiés pouvaient se perdre.

Cette maison, le manoir de Tartadelle, avait été la propriété des parents de Flavien après la guerre de 1914. Son père l’avait restaurée avec soins ; sa position en dehors du village de Lunegarde l’avait séduit. Isolée, sans maisons voisines que l’on pouvait voir, elle était entourée d’une trentaine d’hectares de cailloux et de landes, où seule, sur une petite colline, avait été plantée une vigne rabougrie, qui à l’époque de son acquisition donnait un mauvais vin, proche d’une amère piquette. Depuis, le travail, le savoir-faire de son père, lui avait permis en quelques années de produire un vin très buvable. La rentabilité qui couvrait les frais de cette propriété était assurée par un troupeau de moutons aux yeux noirs qui font la renommée des moutons du Quercy.

Flavien était né dans cette maison et gardait pour elle une très grande tendresse. Il y avait passé naturellement sa plus petite enfance, un peu en sauvageon courant dans les bois, libre de toutes contraintes, autres que d’être à la maison aux heures des repas, signalées un quart d’heure avant par une sonnerie de la cloche qui avait toujours eu un son particulier dû au fait qu’elle avait été fêlée un jour par le gel d’un hiver rigoureux. Et puis un second appel signalait qu’il fallait se mettre à table, les mains propres.

– Mon père, dit Flavien, avait sa place au milieu de la table, en face de la grande cheminée, au-dessus de laquelle, semblant comme vous narguer, était accrochée la tête d’un énorme sanglier aux défenses inquiétantes. Cette salle à manger a gardé le décor que j’ai toujours connu. Je n’ai rien changé, en partie pour conserver la tradition, en partie parce qu’elle me plait telle qu’elle est. Sur un corbeau de pierre est placée une statue ancienne d’une sainte dont la tradition disait qu’il s’agissait de Jeanne d’Arc, et sur lequel mon père avait fait graver la devise » Ne t’hesbahit pas, mais prend tout en gré, Dieu t’aidera «

Flavien avait fait préparer les chambres. Lui retrouvait la sienne en haut de la tour dont les fenêtres donnaient au sud et à l’ouest, d’où il avait une vue étendue sur la campagne et d’où, par temps clair, il pouvait voir jusqu’au château de Rocamadour. Pour Prisca il avait choisi la chambre que sa grand’mère avait occupée à la fin de sa vie. Mais il n’avait pas voulu la séparer de Tiphaine à qui il avait donné la chambre contiguë que ses sœurs avaient choisie au cours de leurs présences à Tartadelle …

Téléchargez la totalité du récit : Le voyage Philippe Desjeux